Le complexe orbital Almaz

lement a été développé à la fin des années 1960 pour assurer la relève des équipages et le ravitaillement de la station spatiale militaire Almaz. Conçu par Vladimir Chelomey, TKS était composé de deux modules : le module VA qui permettait de transporter un équipage de trois personnes en le ramenant sur terre et le module pressurisé FGB qui permettait de transporter le ravitaillement de la station pour 90 jours. Le vaisseau pesait 20 tonnes, mesurait plus de 13 mètres de long et était mis en orbite par le lanceur Proton.

Les équipages seraient relevés tous les deux ou trois mois. Au-delà des missions d’observation militaire, l’équipage pourrait entreprendre une surveillance scientifique et écologique, permettant de détecter les départs de feu de forêt et la propagation de la pollution des rivières vers les océans.

Le premier lancement de la station spatiale Almaz était prévu pour 1968-69. Le premier groupe de formation des cosmonautes pour la station d'Almaz a été créé dès septembre 1966. La conception et les capacités de la première station Almaz étaient assez similaires à celles du MOL américain.

La catastrophe de Soyouz 1 a paralysé les trois principaux programmes spatiaux pilotés par les Soviétiques : le Soyouz, le L1 et le L3. Il s’agissait des principaux programmes pour concurrencer les Américains dans l’espace, mais ce n’étaient pas les seuls. Il y avait, en fait, un énorme effort parallèle visant à piloter des opérations militaires dans l'espace, effort dont l'existence, comme pour la plupart des autres projets spatiaux soviétiques, était inconnue jusqu'à la fin des années 1980. L'armée soviétique, exclue des programmes Soyouz, L1 et L3, avait encouragé sa propre participation à la recherche spatiale en finançant des projets consacrés à l'établissement d'une présence humaine militaire soviétique dans l'espace. Ces efforts ont été motivés par les communications médiatisées du département américain de la Défense d'un programme spatial militaire. Après plusieurs années de recherches intensives, le président Lyndon B. Johnson avait annulé le programme d'avion spatial X-20A Dyna-Soar en décembre 1963. A l'époque, les opinions évoluaient en faveur d'une station spatiale militaire en orbite terrestre capable de supporter des missions de longue durée. Les travaux préliminaires sur une telle station, appelé plus tard le Laboratory Orbitant Manned (MOL), avait commencé à la fin de 1963, à la fin du programme X-20A.

L’idée du MOL était d’utiliser une station placée sur une orbite polaire par un lanceur Titan-IIIM avec son équipage de deux astronautes et un vaisseau spatial Gemini B. Une fois en orbite, l'équipage pénètrerait dans la station grâce au tunnel qui traversait le bouclier thermique. La durée de la mission était de 40 jours. La station devait permettre d'effectuer des observations avec des caméras dotées d'optique de grande taille. A la fin de la mission, l'équipage réintégrait le vaisseau Gemini B avec les pellicules photos des observations effectuées. Le vaisseau se détachait de la station, qui n'était plus réutilisée, et effectuait une rentrée atmosphérique classique. Le 25 août 1965, lorsque le Président Johnson a approuvé officiellement le projet MOL, l'objectif principal était la reconnaissance aérienne, principalement sur l'Union soviétique. D'autres tâches sont apparues plus tard, notamment l'inspection par satellite et les tests de précision des systèmes de bombardement orbital.

Les projets de MOL ont suscité beaucoup d'inquiétude au sein du ministère de la Défense de l'URSS. Le 24 août 1965, la veille de l'annonce de Johnson, le Comité central et le Conseil des ministres ont publié un décret conjoint appelant à l'expansion de la recherche militaire dans l'espace. A cette époque, l'Union soviétique avait déjà commencé le développement d'un système spécialisé de véhicule piloté exclusivement à des fins militaires, le Soyouz-R, qui était une petite « station spatiale » composée d'un Soyouz modifié amarré à un autre Soyouz.

En 1964, l’OKB-1 était impliqué dans énormément de programme : adaptation de la capsule Vostok pour les missions Voskhod, développement de sondes lunaires et interplanétaires, développement de plusieurs versions du vaisseau Soyouz, dont les missions militaires avec le Soyouz-P et le Soyouz-R, développement du lanceur N1. Lorsque les Américains ont annoncé leur intention de développer le MOL, Korolev a transféré les projets militaires Soyouz à la branche n°3 de l’OKB-1 à Kuibyshev sous la responsabilité directe de Dmitriy I. Kozlov.

Lancement d'essai du MOL OPS 0855, le 3 novembre 1966 depuis Cap Canaveral, Floride

L’objectif du Soyouz-P était de rejoindre le satellite américain afin de l’inspecter, et si nécessaire de le détruire. Il fut finalement décidé que de faire voler un équipage pour une telle mission était trop dangereux, et le projet a été annulé en 1965 au profit d’un intercepteur de satellites sans pilote (IS) proposé par Chelomey. La branche n°3 de l’OKB-1 a donc pu se consacrer uniquement au projet du Soyouz-R. Il s’agissait en fait de la première station spatiale à être approuvé par le gouvernement soviétique. Le ministre de la Défense, le maréchal Rodion Malinovskiy, a validé officiellement le projet le 18 juin 1964, six mois après l’annonce des Américains de leur intention de développer le MOL. Le projet a été validé techniquement et scientifiquement au début de l’année 1965 par des représentants du ministère de la Défense, du MOM et de l’académie des sciences. La mission impliquait deux engins spatiaux sans pilote, lancés séparément, sur la conception du modèle Soyouz. Une fois assemblée, ils formeraient une petite station d’une masse de 13 tonnes et d’un volume habitable de 31 mètres cubes. Un troisième Soyouz serait lancé avec deux cosmonautes. Après l’amarrage, ils rejoindraient la station pour des missions d’observations et d’expériences militaires.

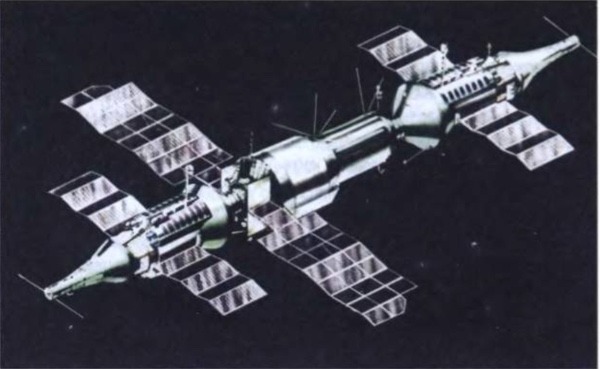

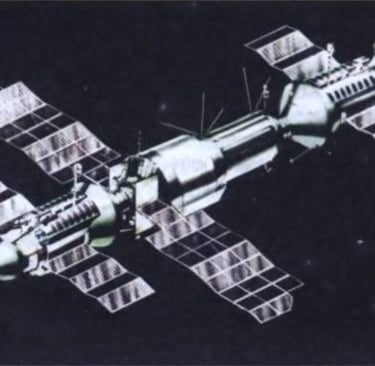

Version d'Almaz avec deux véhicules TKS amarrés

Avec l’apparition du MOL, Chelomey a proposé un concept avec une station spatiale contenant un équipement de reconnaissance sophistiqué avec de puissants radars pour suivre les forces navales américaines. Le 12 octobre 1964, deux jours avant le renversement de Khrouchtchev, Chelomey a proposé la création d'un nouveau complexe orbital nommé Almaz (« Diamant »). La station de vingt tonnes serait composée de deux à trois officiers militaires à tour de rôle et lancée par un propulseur UR-500K Proton à trois étages. La station était destinée à fonctionner pendant environ un à deux ans. Pendant ce temps, les cosmonautes mèneraient des expériences et des activités scientifiques à la demande du ministère de la Défense, consistant principalement en photographies et reconnaissances visuelles. Comparé au projet MOL, la modeste proposition du Soyouz-R de Kozlov n'était pas à la hauteur de l'Almaz de Chelomey. Au début de 1966, le Conseil scientifique et technique de l'état-major général du ministère de la Défense a examiné les deux projets sur une base concurrentielle et a décidé de valider Almaz. Toute la documentation technique sur Soyouz-R a été confiée à Chelomey pour la planification et la conception du complexe d'Almaz.

Le complexe Almaz se composait de deux éléments : la station orbitale pilotée OPS (en russe Orbital’nyh Pilotiruemyh Stancij), station spatiale chargée d'héberger sur de longues durées un équipage pour qu'il puisse remplir ses objectifs de renseignement militaire et le vaisseau de transport et de ravitaillement TKS (Transportny Korabl Snabschenija) chargé de la relève des équipages et du transport des vivres, gaz, ergols, etc.

La station orbitale pilotée OPS était longue de 14,55 mètres et constitué de deux cylindres de diamètre différent mis bout à bout : 4,15 mètres et 2,9 mètres. Almaz avait une masse de 18,96 tonnes au lancement et 17,8 tonnes en orbite. Il emportait 1,8 tonnes d'ergols. La partie habitable avait un volume de 47,5 m³ et comprenait 3 sections :

• Une section de 2,9 mètres de diamètre dédiée à l'hébergement de l'équipage et séparée du compartiment suivant par un étranglement encadré par 12 réservoirs d'oxygène utilisés pour le renouvellement de l'atmosphère.

• Une section de grand diamètre (4,15 mètres) servant d'atelier de travail et contenant notamment une caméra optique utilisée essentiellement à des fins de reconnaissance militaire. Les pellicules photo produites étaient stockées dans une capsule de 85 cm de diamètre baptisée KSI qui pouvait être larguée, effectuer une rentrée atmosphérique et atterrir en douceur sur Terre grâce à un bouclier thermique et un système de parachute.

• Un compartiment de transfert séparé du précédent par une écoutille et comportant un port d'amarrage pour les vaisseaux, la capsule éjectable KSI et une écoutille permettant d'effectuer des sorties extravéhiculaires.

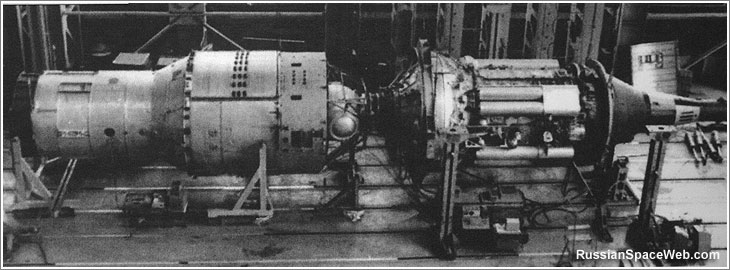

Version d'Almaz en test

Pour répondre aux objectifs de reconnaissance militaire, la station spatiale circulerait sur une orbite basse et serait stabilisée sur 3 axes de manière que ses instruments optiques soient toujours pointés vers la Terre. Pour que l'équipage puisse rechercher ses objectifs et ensuite maintenir ses instruments pointés vers ceux-ci durant toute la vie opérationnelle de la station spatiale, les ingénieurs avaient mis au point un système de guidage complexe décentralisé avec des sous-systèmes chargés respectivement du contrôle de l'orientation, de la stabilisation, du contrôle du mouvement du centre de masse, de la navigation, et du contrôle des instruments.

Le vaisseau spatial soviétique, TKS, vaisseau de transport pour le ravitail-