Konstantin Tsiolkovsky

En Russie, Konstantin Tsiolkovsky, dans son ouvrage "L’exploration de l’espace cosmique au moyen des engins à réaction », publié dans le numéro de mai 1903 de la revue scientifique du journal de Petersburg « Nauchnoye obozreniye », a développé ses idées sur les fusées et l’exploration spatiale à l’appui d’analyses mathématiques complexes. Il pensait que les humains pourraient voler à de très hautes altitudes en utilisant des fusées à propergol liquide. Dans cet ouvrage, il a présenté sa célèbre formule, la « formule de Tsiolkovsky », qui expliquait simplement que pour augmenter la vitesse spatiale, la masse de carburant devait être quatre fois plus lourde que le poids de la fusée. Pour mettre en œuvre cette idée, il avait eu l'idée d'un vaisseau spatial à plusieurs étages. Il dira plus tard : « Longtemps j’ai considéré la fusée du même œil que tout le monde, comme un amusement ou un outil de peu d’utilité. Je ne me souviens plus trop comment m’est venue l’idée de faire des calculs relatifs aux vols de fusées. Je crois que les premières idées me sont venues sous l’influence de l’esprit du fantasque Jules Verne qui a orienté mon cerveau dans la bonne direction… ». Si l’idée lui est effectivement venue de la fantaisie de Jules Verne, le romancier français en est resté à la version basique d’un tir d’artillerie, avec un simple projectile en forme d’obus creux. Tsiolkovsky est allé bien au-delà.

En Russie, Konstantin Tsiolkovsky, dans son ouvrage "L’exploration de l’espace cosmique au moyen des engins à réaction », publié dans le numéro de mai 1903 de la revue scientifique du journal de Petersburg « Nauchnoye obozreniye », a développé ses idées sur les fusées et l’exploration spatiale à l’appui d’analyses mathématiques complexes. Il pensait que les humains pourraient voler à de très hautes altitudes en utilisant des fusées à propergol liquide. Dans cet ouvrage, il a présenté sa célèbre formule, la « formule de Tsiolkovsky », qui expliquait simplement que pour augmenter la vitesse spatiale, la masse de carburant devait être quatre fois plus lourde que le poids de la fusée. Pour mettre en œuvre cette idée, il avait eu l'idée d'un vaisseau spatial à plusieurs étages. Il dira plus tard : « Longtemps j’ai considéré la fusée du même œil que tout le monde, comme un amusement ou un outil de peu d’utilité. Je ne me souviens plus trop comment m’est venue l’idée de faire des calculs relatifs aux vols de fusées. Je crois que les premières idées me sont venues sous l’influence de l’esprit du fantasque Jules Verne qui a orienté mon cerveau dans la bonne direction… ». Si l’idée lui est effectivement venue de la fantaisie de Jules Verne, le romancier français en est resté à la version basique d’un tir d’artillerie, avec un simple projectile en forme d’obus creux. Tsiolkovsky est allé bien au-delà.

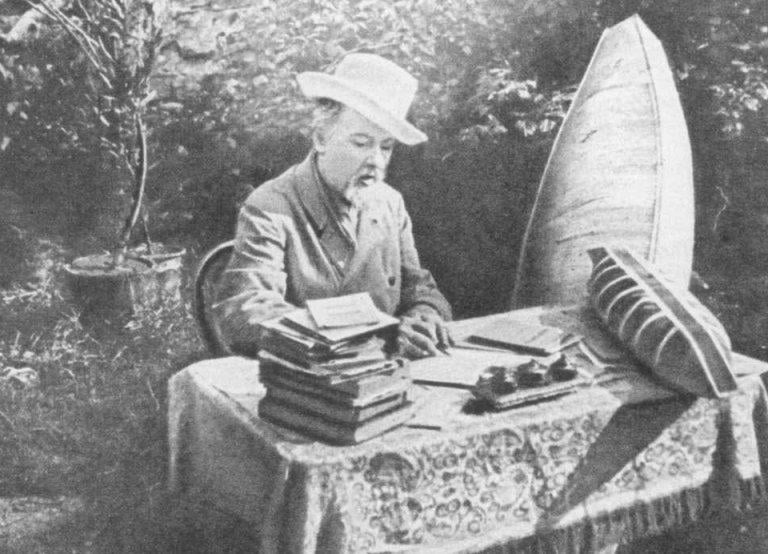

Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky est né le 17 septembre 1857 à Izhevskoe (un village au sud de Moscou), dans une famille assez pauvre. Il était le cinquième enfant d’une famille de dix-huit. Son père, Eduard Ignatievich Tsiolkovsky, était issu d'une famille noble polonaise, il avait été déporté par la Russie en Sibérie où il avait rencontré sa future femme, Maria Umasheva, une Russe éduquée d'origine tatare. Le couple s’est installé à Izhevskoe où Eduard a trouvé un travail de garde forestier. Peu après la naissance de Konstantin, Edouard et Maria ont à nouveau déménagé et vécu pendant un an dans la maison des parents de Maria, avant de s’installer à Riazan. A l’âge de 9 ans, Konstantin a attrapé la scarlatine et, à la suite de complications, a perdu une partie de son audition, devenant partiellement sourd. Cette surdité l’a empêché de jouer avec les autres enfants de son âge et il s’est réfugié dans la lecture et dans les sciences. « … sourd depuis l’enfance, je n’ai jamais eu qu’une seule source de savoir : l’imprimé ou l’écrit ». Ne pouvant suivre normalement ses cours, sa mère lui a appris à lire. A seize ans, son père, conscient de son goût pour les mathématiques, l’a envoyé étudier à Moscou. Il a passé son temps dans les bibliothèques, et notamment à la librairie Chertkovskaya, très connue et fréquentée par de nombreux scientifiques. Il a étudié la géométrie analytique, la trigonométrie sphérique, l’algèbre, la mécanique, mais aussi la littérature classique. La Russie, à cette période, était en plein changement, le servage avait été aboli en 1861, Dmitriy Mendeleïev avait développé la table périodique des éléments en 1869 et on assistait à un véritable essor scientifique.

A Moscou, Konstantin a fait la connaissance de Nikolai Fedorov, un philosophe excentrique, adepte de la théorie du « cosmisme », prônant que le progrès dans la science mènera l’homme vers l’immortalité. La population sera tellement importante que l’humanité devra s’étendre à travers l’univers. Fedorov était le fils naturel du prince Pavel Gagarine. Il n’a pas connu sa mère et a perdu plusieurs proches pendant sa jeunesse. La question de ses parents et de ses ancêtres va le préoccuper toute sa vie. Fedorov a travaillé plus de vingt ans dans la bibliothèque du grand musée Rumiantsev, magnifique bâtiment qui domine le Kremlin. Occupant un poste de base et refusant toute promotion, il a consacré sa vie à conserver les traces du passé et à les faire revivre. Tout le monde le connaissait et on l’appelait le Socrate moscovite. C’était une légende d’érudition, connaissant chaque titre et proposant à ses visiteurs un résumé de tous les volumes détenus dans la vaste bibliothèque. Rejetant radicalement la notion de propriété et l’idée de gagner sa vie, Il vivait seul, locataire d’un logis minuscule, vêtu été comme hiver d’un unique manteau. Les étrangers le prenaient pour un mendiant. Il ne buvait que du thé, mangeait des pains durs, parfois accompagnés d'un morceau de vieux fromage ou de poisson salé, et vivait pendant des mois sans repas chaud. Il considérait la richesse comme un poison, rejetait toutes les augmentations, donnant l'essentiel de son très maigre salaire et se maudissant lorsqu’il rentrait chez lui le soir avec quelques kopecks en poche qu'il n'avait pas réussi à donner. Mais tous les chercheurs de la bibliothèque le connaissaient. Pour Fedorov, toutes les sciences devaient être axée vers la résurrection. Dès les années 1860, Fedorov avait proposé des théories sur ce que nous appellerions aujourd’hui le clonage, le génie génétique, les organes artificiels, les voyages dans l'espace et la colonisation. Pour Fedorov, toute matière contient des particules de nos ancêtres désintégrés. La science du futur devait trouver un moyen de restaurer des personnes entières à partir de ses particules individuelles, et puisque certaines de ces particules s’étaient dispersées au-delà de la terre, l’homme devait aller dans l'espace pour retrouver et rassembler les particules dispersées de ses ancêtres. A ceux qui s'inquiétaient de la surpopulation et se demandaient où ces ressuscités allaient trouver place sur Terre, Fedorov répondait : « c'est pourquoi nous devons coloniser l'espace ».

Dans la bibliothèque du musée Rumiantsev, Fedorov a immédiatement détecté le potentiel du jeune Tsiolkovsky et l’a pris sous son aile. Il lui a proposé des tonnes de lecture, l’a conseillé, l’a fait travailler sur des problèmes, lui a appris à prendre des notes. Tsiolkovsky a reconnu plus tard avec beaucoup de gratitude que Fedorov avait remplacé les professeurs qu’il n’avait pas eu. C’est aussi à cette époque qu’il a découvert l’œuvre de Jules Verne et notamment De la Terre à la Lune. Il a écrit plus tard « Je ne me souviens plus comment me sont venus mes premiers calculs concernant les fusées. Il me semble que les premières graines ont été plantées par le célèbre Jules Verne. » Konstantin ne s’arrêtait pas à une simple lecture, il annotait le livre, réalisait des calculs, s’interrogeait sur la faisabilité. En 1879, après être retourné auprès de sa famille à Riazan, il a obtenu le certificat d’étude pour devenir enseignant et a publié son premier travail scientifique, « Croquis astronomiques », où il décrivait de manière schématique le système solaire et les distances entre les planètes.

En janvier 1880, âgé de 22 ans, Tsiolkovsky a été nommé professeur de mathématiques et de physique à l'école de Borovsk dans la région de Kalouga. Il enseigne en rêvant de voyages interplanétaires. Il dessine de nombreux croquis de fusées, de trains de fusées et de vaisseaux spatiaux sur des cahiers. Il commence à écrire des récits de voyages avec ces engins. Tsiolkovsky se distingue de ses contemporains en développant des formules mathématiques qui explique la réalisation et la faisabilité de ces voyages. Au fil des années, tout en enseignant à l'école et en travaillant le soir dans son grenier aménagé en laboratoire, il réalise de nombreuses maquettes de fusées en bois, de dirigeables, d'aérostats, de souffleries, de centrifugeuses et de véhicules spatiaux. Il s’intéresse très vite à l’aérodynamique, à la théorie des gaz et à la propulsion par réaction, et tout particulièrement aux fusées, et en 1883 décrit dans un article les avantages de la propulsion à réaction pour les déplacements dans l’espace, décrivant les effets du vide et de l’apesanteur pour les cosmonautes. En 1895 il publie deux nouvelles fantastiques, Sur la lune et Rêve de Terre et de ciel qui décrivent la colonisation de l'espace par l'Homme. Dans son roman Sur la Lune, son héros est un jeune garçon passionné d’astronomie, un des passe-temps les plus populaires de l’époque, qui raconte un rêve dans lequel il a été emporté sur la lune avec son ami physicien. Ils vont y voyager, y faire des observations et des expériences scientifiques. Le jeune homme se réveille lorsqu’il est en train de geler sur la Lune. Dans Rêve de Terre, les hommes exploitent des mines sur une ceinture d’astéroïdes et édifient des serres dans des stations orbitales. Ces textes romancés lui permettent de vulgariser ses connaissances. Pour la première fois, il fait allusion à la création d’un satellite artificiel autour de la Terre.

A partir de 1896, il étudie plus en détail les principes de la propulsion à réaction. De 1903 à 1914, il publie différents articles intitulés Etude de l’espace cosmique à l’aide d’engins à réaction dans lesquels il décrit des fusées à propergol liquide assez puissantes pour se libérer de l’attraction terrestre et atteindre d’autres planètes. Les articles sont très détaillés avec des études sur les ergols, expliquant que la meilleure combinaison possible est un mélange d'hydrogène et d'oxygène mais que la combinaison la plus facile à réaliser serait un mélange de kérosène et d'oxygène. Il écrit de nombreux articles sur des sujets très techniques allant de la chambre de combustion et son refroidissement à la stabilisation gyroscopique de la fusée, en passant par les difficultés du retour sur terre liées aux très fortes chaleurs. Il rédige les grandes lignes de sa théorie du vol spatial et publie une équation basique décrivant les forces en action lors du décollage d'une fusée en route pour l'espace. Cette équation décrit la relation mathématique entre la masse changeante de la fusée au fur et à mesure qu'elle brûle du fuel, la vitesse d'échappement des gaz et la vitesse finale de la fusée. C'est la toute première preuve scientifique de la possibilité du vol spatial. Son équation, aujourd'hui connue sous le nom d’« équation de Tsiolkovsky », réussit à intégrer, malgré son extrême simplification, les variables essentielles du vol spatial.

En 1929, il publie Les Trains de fusées cosmiques, ouvrage dans lequel il décrit l’intérêt de la théorie des fusées à étages. Plusieurs boosters joints ensemble se déclenchent tour à tour pour permettre au vaisseau d'accélérer après son décollage. Tous ces calculs à propos de boosters multiples amènent Tsiolkovsky à la conclusion que les premiers voyages dans l'espace auront lieu dans 20 ou 30 ans (soit vers 1950 ou 1960). Le premier voyage dans l'espace sera réalisé par Gagarine en 1961.

Tsiolkovsky était plutôt d’un naturel pessimiste, théoricien, incapable de construire une fusée réelle, aussi petite soit-elle, et il pensait que peu de ses conceptions verrait le jour. Au début de 1900, ses idées n’ont reçu que très peu d’intérêt. Ce n’est qu’après la révolution bolchévique de 1917 que ses travaux ont suscités l’intérêt des nouveaux dirigeants. En 1919, Tsiolkovsky a été élu membre de la prestigieuse Académie des Sciences d’Union Soviétique. En 1921, il a reçu une pension à vie en l'honneur de ses contributions scientifiques révolutionnaires sur l'exploration spatiale et les fusées. Dans un contexte de nationalisme fort renaissant à cette époque, Staline a demandé à Tsiolkovsky de prononcer, sur la place Rouge le 1er mai 1935, un discours sur l’avenir des voyages spatiaux. Ce discours a été enregistré et diffusé radiophoniquement dans toute l’URSS. Dans ce discours visionnaire, il a déclaré : « J’imagine sans peine le premier homme qui vaincra la gravitation terrestre et pénétrera dans l’espace interplanétaire… Il est russe, citoyen de l’Union Soviétique… De métier, vraisemblablement aviateur. Bravoure intelligente, dénués de préjugés faciles… Je vois d’ici son visage russe avenant, son regard de faucon… ». Youri Gagarine était alors âgé de douze mois.

Dans la nouvelle idéologie postrévolutionnaire, le progrès technologique s’inscrit dans la marche de l’histoire, et le gouvernement soviétique était très désireux de promouvoir ces nouvelles idées. Le 13 septembre 1935, quelques jours avant sa mort, Tsiolkovsky écrit à Staline : « … Toute ma vie durant j’ai rêvé de faire avancer l’humanité par mes travaux, ne serait-ce que d’un pas. Avant la Révolution, mon rêve ne pouvait s’exaucer. Seul Octobre a permis la reconnaissance de mes écrits d’autodidacte… ». Tsiolkovsky est décédé à Kalouga, à 78 ans, les autorités locales lui ont fait des funérailles solennelles. Il est aujourd’hui considéré comme le père de l’astronautique moderne, personnage visionnaire qui a dit : "La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau".