L'élection de Kennedy

[1] Oleg Penkovski : colonel du GRU soviétique arrêté et condamné pour avoir transmis à l'Ouest une multitude de secrets sur les armes nucléaires soviétiques et sur son service d'espionnage. Arrêté le 22 octobre 1962 par le KGB qui le surveillait depuis plusieurs mois (arrêté juste après l'allocution télévisée de John Fitzgerald Kennedy révélant qu'un avion espion U-2 américain avait photographié les sites d'installation de missiles SS-4 à tête nucléaire à Cuba), il a été condamné à mort et exécuté le 16 mai 1963, à 44 ans.

Kennedy et Nixon en 1960

En novembre 1960, Kennedy est élu de justesse devant le candidat républicain, Richard Nixon. En janvier 1961, il succède donc à Eisenhower qui ne pouvait briguer un troisième mandat. Kennedy avait su s’entourer pour sa campagne d’une jeune équipe brillante. Profitant de révélation dans la presse de « documents confidentiels » démontrant que l'URSS était en passe de remporter la course aux armements, les grands médias commencèrent à faire pression sur les candidats à la présidence et à réclamer une substantielle augmentation des crédits de la défense. John Kennedy a promis de consacrer des milliards de dollars à la relance du programme de construction de missiles balistiques de croisière, ce que souhaitaient la CIA et le complexe militaro-industriel. La nouvelle équipe voulait rompre avec ce qui avait été considéré comme l’immobilisme d’Eisenhower : dès son arrivée au pouvoir, elle a été informée par les services secrets, que le « missile gap » sur lequel elle avait fait campagne n’existait pas. Cela fut confirmé par les photos ramenées par les premiers satellites d’observation et par les révélations du colonel Penkovski[1] : l’URSS ne disposait pas encore d’une force d’ICBM opérationnelle. Cependant McNamara, secrétaire d’État à la défense, a décidé d’augmenter la part du budget de la défense consacrée aux forces stratégiques de 7,6 à 9,1 milliards

En novembre 1960, Kennedy est élu de justesse devant le candidat républicain, Richard Nixon. En janvier 1961, il succède donc à Eisenhower qui ne pouvait briguer un troisième mandat. Kennedy avait su s’entourer pour sa campagne d’une jeune équipe brillante. Profitant de révélation dans la presse de « documents confidentiels » démontrant que l'URSS était en passe de remporter la course aux armements, les grands médias commencèrent à faire pression sur les candidats à la présidence et à réclamer une substantielle augmentation des crédits de la défense. John Kennedy a promis de consacrer des milliards de dollars à la relance du programme de construction de missiles balistiques de croisière, ce que souhaitaient la CIA et le complexe militaro-industriel. La nouvelle équipe voulait rompre avec ce qui avait été considéré comme l’immobilisme d’Eisenhower : dès son arrivée au pouvoir, elle a été informée par les services secrets, que le « missile gap » sur lequel elle avait fait campagne n’existait pas. Cela fut confirmé par les photos ramenées par les premiers satellites d’observation et par les révélations du colonel Penkovski[1] : l’URSS ne disposait pas encore d’une force d’ICBM opérationnelle. Cependant McNamara, secrétaire d’État à la défense, a décidé d’augmenter la part du budget de la défense consacrée aux forces stratégiques de 7,6 à 9,1 milliards

Quelques militaires du gouvernement Castro, lors de la tentative ratée d'invasion américaine dans la baie des Cochons, en 1961

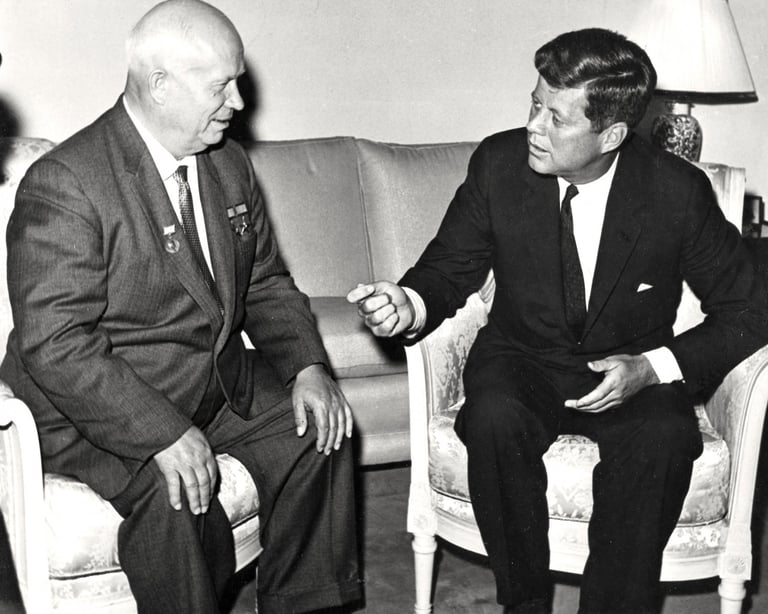

Khrouchtchev avait souhaité l’élection de Kennedy. Il s’était même vanté parfois d’y avoir contribué en battant à froid l’administration Eisenhower et en attaquant durablement le candidat républicain Richard Nixon. D’après le KGB le nouveau président était sensible à l’évolution du rapport de force et désireux de dialoguer avec l’URSS. Le 10 février 1961 les deux leaders tombèrent d’accord pour se rencontrer à Vienne en juin. Mais le 17 avril, des contre-révolutionnaires, équipés et financés par la CIA, ont débarqué à la baie des Cochons dans l’espoir de provoquer un soulèvement général contre Castro. Les forces ont rapidement écrasé l’expédition, d’autant plus facilement que Kennedy a refusé au dernier moment d’autoriser l’assistance aérienne américaine pourtant prévu. La planification de l’opération avait eu lieu sous la présidence d’Eisenhower mais ce fut Kennedy qui supporta les conséquences de l’échec. Khrouchtchev a pensé que son partenaire avait renoncé à intervenir directement dans l’affaire cubaine parce qu’il en avait été dissuader par la puissance soviétique, qui en 1956 avait su rétablir la situation en Hongrie. Au sommet de Vienne, les 3 et 4 juin 1961, le chef de l'Etat américain, âgé de 44 ans, à la Maison blanche seulement depuis quatre mois, s'est présenté affaibli par cet échec

retentissant. Face à lui, le dirigeant soviétique, âgé de 67 ans, depuis longtemps familier de l'appareil d'état de l'URSS, aux sorties tonitruantes, comptait bien intimider le novice chef de la première puissance mondiale. Dans ce contexte, la rencontre de Vienne s’est mal passée. Khrouchtchev a confirmé sa foi dans la victoire historique du communisme. Sur le sujet de Berlin, Kennedy est resté ferme, expliquant que cette ville faisait partie des intérêts vitaux des États-Unis. Devant cette situation le dirigeant soviétique a renouvelé son ultimatum de 1958 : si un accord sur Berlin n’était pas conclu avant la fin de l’année Moscou signerait un traité de paix séparé avec la RDA. Khrouchtchev a quitté Vienne convaincu que Kennedy ne ferait pas la guerre pour Berlin.

Si le « sommet », suivi par 1.500 journalistes et accompagné d'un dispositif de sécurité sans précédent, n'a accouché que d'un communiqué final de 125 mots, ne contenant que des généralités très diplomatiques, il a cependant été l'amorce d'un changement dans les relations entre les deux "super-puissances". Le sommet de Vienne a fait comprendre aux deux pays que le danger d'une confrontation nucléaire était réel et que les deux super-puissances devaient en tenir compte dans l'avenir de leurs relations.

Pourtant, le 25 juillet, Kennedy repoussa l’ultimatum précisant que toute action unilatérale des soviétiques à Berlin Ouest conduirait à la guerre. Kennedy annonça en outre des mesures militaires

Kennedy et Khrouchtchev au congrès de Vienne en juin 1961

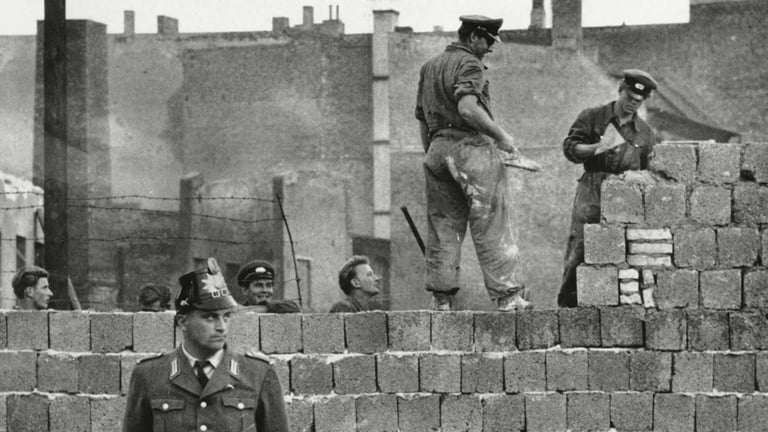

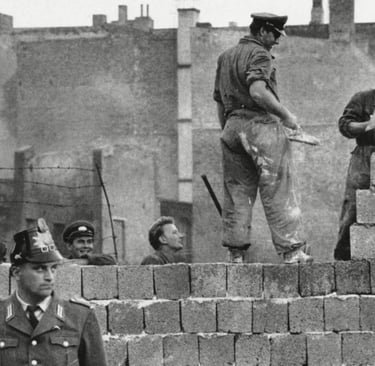

importante : l’envoi de renfort en Europe et la mobilisation d’une partie de la garde nationale. Khrouchtchev était inquiet, la guerre lui paraissait possible. Pendant tout l’été, la crise a continué de s’aggraver avec des préparatifs militaires de part et d’autre. A Berlin, les réfugiés quittaient désormais la partie orientale de la ville au rythme de 2000 par jour. Pour beaucoup de russes, il était clair qu’il fallait faire quelque chose. Khrouchtchev suggéra la construction d’un mur entre les deux parties de la ville. L’opération commença le 13 août 1961. Les forces est-allemandes ont commencé par placer des barbelés à la limite entre les deux secteurs, puis ont commencé la construction du mur qui fut renforcée ensuite d’année en année. L’affaire fut pilotée comme une opération militaire, l’armée est allemande restant en soutien de la police chargé du travail, tandis que les forces soviétiques en RDA était en alerte numéro un, au cas où les garnisons occidentales à Berlin ou la Bundeswehr fussent intervenu. Le mur n’a pas marqué la fin de la crise de Berlin. Khrouchtchev n’a pas renoncé à ses objectifs très offensif : distendre les liens entre la RFA et l’Occident, amener la RFA à accepter la division de l’Allemagne, tout en maintenant un strict contrôle de Moscou sur la RDA. Le but était toujours le même, que la RFA finisse par s’éloigner de l’Occident et se reprocher de l’URSS.

Début de la construction du mur de Berlin, le 13 août 1961