Les avions spatiaux

Dans les mois qui ont suivis, les ingénieurs ont proposé des innovations majeures dans le développement du M-48 concernant notamment la protection thermique. Entre mars et septembre 1960, les ingénieurs de Myasishchev ont mené des recherches intensives sur la configuration finale du M-48 conduisant à deux variantes : une avec un seul aileron à l'arrière (masse de 3,5 à 4,1 tonnes) et un avec deux ailettes au bout des ailes (masse de 3,6 à 4,5 tonnes). L'envergure effective pour les deux était de sept mètres et demi. La conception à deux ailettes, la plus petite des deux variantes, avait un contour extérieur lisse ressemblant au Dyna-Soar, tandis que la variante à aileron unique rappelait l'extérieur lambrissé des premières propositions de Myasishchev en 1957-58. Contrairement à la conception PKA de Tsybin, aucune des variantes de l'avion spatial de Myasishchev n'utilisait d'ailes articulées. Les deux vaisseaux spatiaux transportaient une capsule d'équipage étroite pour un seul pilote en combinaison spatiale et un siège éjectable. La masse du siège et du pilote était limitée à seulement 250 à 260 kilogrammes. La masse totale de l'instrumentation s'élevait à 600 kilogrammes et comprenait des systèmes de contrôle de navigation, de communications, d’alimentation électrique et de télémétrie. Certaines parties de l'appareil du M-48 ont été directement prises sur l'Objet K, notamment le système d'orientation Chayka développé par NII-1 et le système de communication Zarya développé par NII-695.

Le vol d’essai du M-48 devait débuter avec un booster 8K72. En cas de dysfonctionnement du booster, le pilote pourrait s'éjecter de l’avion à des altitudes allant jusqu'à onze kilomètres. Après une mission d'une journée, le vaisseau spatial se désorbiterait à l'aide d'un moteur retro fusée d’une poussée de 1,6 tonnes. A une altitude de quarante kilomètres, le pilote entamerait une descente contrôlée. A une altitude comprise entre cinq et huit kilomètres, le pilote s'éjecterait du véhicule dans le siège éjectable et atterrirait séparément en parachute. Le M-48 atterrirait alors indépendamment sur un aérodrome grâce à des patins.

Myasishchev avait également un projet de conception d'un nouveau puissant propulseur de lancement spatial à trois étages, le M-1. Le premier étage de la fusée serait un groupe de quatre propulseurs parallèles, chacun avec sept moteurs de trente-cinq tonnes de poussée. La deuxième étape comprendrait quatre moteurs similaires et la troisième étape un bloc. La longueur totale était de trente-six mètres. Le lanceur d’une masse de 700 tonnes serait capable de mettre en orbite une charge utile de vingt tonnes, environ quatre fois plus que le modeste lanceur 8K72 de Korolev. Malheureusement pour Myasishchev, sa tentative de passer des bombardiers aux engins spatiaux allait se heurter à l'une des principales figures du premier programme spatial soviétique, Vladimir Nikolayevich Chelomey.

[1] Le premier vol d’essai de Véhicule d'essai aérodynamique subsonique du missile a eu lieu le 7 avril 1959, piloté par le pilote d'essai Sultan Amert-Khan. Le bureau d'études de Tsybin a été repris par Chelomey, et les travaux sur la RSR furent arrêtés en mars 1961

[2] Lorsque les missiles sol-air ont été introduits dans les forces de défense aérienne entre 1958 et 1959, quatre brigades de défense aérienne de désignation spéciale ont été formées dans l'armée : les 82e, 83e, 84e et 86e, équipées de missiles S-75 Dvina. Ces brigades devaient être contrôlées par un système de défense antimissile coordonné formant un anneau autour de Leningrad, connu sous le nom de zone de missiles System-100. En outre, les S-75 devaient être renforcés par trois régiments de missiles Dal multi-cibles à longue portée, dont la formation a commencé à l'automne 1960.

[3] Petrakov, "Two Projects of V. M. Myasishchev", Journal of the British Interplanetary Society, Septembre 1994, cité par Asif A. Siddiqi dans Challenge to Apollo: The Soviet Union and The Space Race, 1945-1974.

Beaucoup d’historiens des programmes spatiaux ont tendance a comparé le programme Vostok russe au projet Mercury de la NASA. Mais les déclassifications du début des années 1990 ont clairement montré que le programme Vostok n’était qu’un élément d’un projet beaucoup plus vaste dédié aux vols habités. Comme aux États-Unis, les propositions spatiales pilotées par l'armée ont intéressé le gouvernement soviétique à la fin des années 1950. A cette époque, l'industrie aéronautique de l'Union soviétique faisait face à son défi le plus grave. Récemment converti à l'efficacité des missiles, Khrouchtchev avait mené un certain nombre de réformes de 1957 à 1960, réduisant ainsi les contrats de la plupart des bureaux de conception aéronautique russes. Certaines organisations ont été dissoutes et les ingénieurs ont été contraints de chercher un nouvel emploi. Ayant pris la décision en 1946 de ne pas s'engager dans la conception de missiles, les dirigeants du Comité d'État pour la technologie aéronautique ont été confrontés aux conséquences de leurs choix de la décennie précédente. Pour maintenir l’avenir de leurs bureaux de conception, un certain nombre de concepteurs en chef de l'industrie aéronautique ont été forcée de proposer des travaux liés aux missiles. L'OKB-276 de Kuznetsov et l'OKB-154 de Kosberg, par exemple, se sont associés à Korolev pour travailler sur ses missiles et des lanceurs spatiaux. L'armée de l'air soviétique, consciente de la situation et de la raréfaction des projets, a réorienté ses priorités vers les questions spatiales. Peu après le lancement des deux premiers Spoutniks, un article de V. Aleksandrov a décrit un "avion-fusée" capable d'effectuer des vols suborbitaux à des vitesses de 15 000 kilomètres à l'heure et à des altitudes de 200 kilomètres. En même temps, un comité secret de l'armée de l'air à la fin de 1958 a réfléchi aux principales orientations thématiques que l’armée de l’Air devra prendre au cours des vingt-cinq prochaines années. Leur rapport recommandait notamment deux domaines de recherche méritant des approfondissements : premièrement, des avions volant de 6000 à 7000 kilomètres / heure à des altitudes de quatre-vingts à 100 kilomètres pour étudier les températures aérodynamiques et la dynamique de vol à haute vitesse et à haute altitude ; et ensuite avec vitesse et altitude augmentées à plus de Mach 10 et 100 à 150 kilomètres.

USAF X-20 « Dyna-Soar » et les pilotes astronautes américains en 1962

L'armée de l'air soviétique s’est appuyé sur les recherches réalisées par l’US Air Force. Cette dernière avait mené des études sur les véhicules hypersoniques depuis près d'une décennie, et un programme officiel, le projet Dyna-Soar, avait été approuvé le 10 octobre 1957, moins d'une semaine après le lancement de Spoutnik. Un programme en trois étapes a été esquissé, conduisant au déploiement d'un système d'armes orbitales. Les progrès du programme Dyna-Soar ont peut-être été le catalyseur final de projets similaires en Union soviétique, dont le premier a été entrepris par Pavel Vladimirovich Tsybin, un ingénieur aéronautique de cinquante-deux ans, qui avait conçu des planeurs à la fin des années 1920 avec Korolev. A la fin des années 1940, Tsybin avait conçu plusieurs « esquisses de laboratoire volant » à grande vitesse propulsés par des moteurs de fusée à propergol solide. Basé sur cette expérience, le 23 mai 1955, le ministère de l'Industrie de l'aviation a créé l'OKB-256 à Podberiozye (plus tard Dubna) dans le but de développer un bombardier stratégique supersonique à statoréacteur nommé RS. Tsybin a été nommé concepteur en chef de ce bureau. En 1956, le projet a été scindé en deux variantes : l'une, en un bombardier à lancement aérien, nommé 2RS, et l'autre une variante de reconnaissance, appelé 3RS. Les retards de construction et de gestion ont finalement incité Tsybin à se concentrer exclusivement sur l'avion de reconnaissance supersonique, renommé RSR, qui était comparable à l'américain SR-7 IA (Blackbird). Le gouvernement soviétique a approuvé officiellement le projet le 31 août 1956. Trois ans plus tard, les pilotes d'essai ont commencé à piloter des modèles expérimentaux du RSR.[1]

A l’OKB-1, Korolev, qui était resté proche de Tsybin, a suivi le travail de ce dernier et s'est intéressé tout particulièrement à la dynamique du siège catapulté pour le pilote que Tsybin utilisait sur l'un de ses essais de vol, le LL-1. Lors d'une de leurs réunions en 1958, Korolev a demandé à Tsybin s'il était intéressé pour mener des recherches sur un vaisseau spatial réutilisable qui reviendrait sur Terre depuis l'espace en utilisant comme systèmes de propulsion une fusée. Korolev

voulait quelque chose qui pourrait tenir sous le carénage de charge utile du R-7. Tsybin, au courant des recommandations des forces aériennes et personnellement intéressé par l'idée, a accepté et a créé un groupe dans son bureau d'études pour étudier le problème.

Paver Vladimirovich Tsybin, concepteur en chef à l'OKB-256

L'avant-projet de ce véhicule, le premier véritable avion spatial du programme spatial soviétique, a été signé par Tsybin le 17 mai 1959, et était le travail de plus d’un an de recherche. Le vaisseau spatial de trois tonnes et demie (au lancement), appelé le vaisseau spatial glissant (PKA) dans la documentation officielle, mesurait neuf mètres de long et était équipé de deux grandes ailes, qui pouvaient être repliées vers le haut pendant certaines parties de la mission. Le fuselage lui-même mesurait trois mètres de large et était protégé par un bouclier composé de deux couches d'isolation thermique, un avec un composé de silicium organique et le second avec une fibre ultra fine. Les parties du véhicule qui devaient être exposées aux plus fortes contraintes thermiques - la partie avant du bouclier et les bords d'attaque des gouvernes horizontales et des gouvernails - étaient refroidies par du lithium liquide. Les températures à ces points pouvaient atteindre jusqu'à 1,200 degrés centigrades, tandis que les autres parties du véhicule seraient exposées à seulement 400 degrés. Les deux grandes ailes étaient protégées du choc thermique en se repliant vers le haut.

Le fuselage principal se composait de deux compartiments pressurisés - une cabine pour l’unique pilote et un compartiment pour le matériel d'instrumentation avec une protection thermique supplémentaire. La cabine du pilote avait un siège éjectable un peu comme le LL-1 et le vaisseau spatial Objet K de Korolev, un panneau de commande et des systèmes de soutien supplémentaires. Le siège éjectable avait trois positions différentes, selon la phase de la mission : une pour le lancement, une pour le travail et une pour le repos. Le pilote avait accès à l'extérieur par deux grandes fenêtres latérales et une plus petite à des fins d'astronavigation. Comme dans le vaisseau spatial Objet K, en cas d'échec du lancement à des altitudes inférieures à 10 kilomètres, le pilote pourrait abandonner le véhicule avec le

siège éjectable. Si un échec survenait plus tard dans la trajectoire de lancement, le PKA se séparerait du booster 8K72, fusée R-7, déplierait ses ailes, et rejoindrait la terre. Le compartiment des instruments contenait l'équipement et les systèmes nécessaires au vol orbital et à la rentrée.

La propulsion était assurée par un système à deux niveaux. Un système de propulsion suspendu dans le carénage utilisant deux moteurs principaux avec une poussée de 2,35 tonnes chacun. L'un d'eux était une rétro fusée, l'autre était un moteur « vernier », pour les corrections orbitales. L'ensemble du système de propulsion principal d'une masse d'environ 780 kilogrammes serait mis au rebut une fois que le rétro freinage se serait produit à une altitude de 90 kilomètres. Un deuxième système de propulsion était basé sur un ensemble de moteurs à poussée de trois kilogrammes fonctionnant au peroxyde d'hydrogène pour le contrôle d'attitude en orbite et pour la descente. La durée de la mission du PKA était limitée de vingt-quatre à vingt-sept heures, après quoi l'engin spatial serait désorbité. Après la rentrée atmosphérique, il utiliserait son fuselage pour assurer la portance. A une altitude de vingt kilomètres et à une vitesse de 500 à 600 mètres par seconde, les deux ailes se déploieraient sur leur pleine envergure de sept mètres et demi. Le contrôle serait assuré par les propulseurs d'hydrogène par oxyde tout au long de cette phase. Après une rentrée d'une heure et demie, le vaisseau spatial de 2,6 tonnes se poserait sur une piste entre 180 et 200 kilomètres heure à l'aide d'un train d'atterrissage de type vélo skis ; Les skis arrière atterrissant en premier.

Les ingénieurs de Tsybin ont construit des modèles du vaisseau spatial, que Korolev a surnommé Lapotok (sandale en écorce) parce qu'il ressemblait à la forme d'une sandale, et les a soumis à des essais en soufflerie à l'Institut central d'aérohydrodynamique (TsAGI) à Joukovski, le premier institut de recherche aéronautique soviétique. Tsybin a également pu recruter plusieurs ingénieurs aéronautiques soviétiques importants pour contribuer au programme, y compris l'aérodynamicien Sergey A. Khristianovich, le thermodynamicien Vladimir A. Kirillin et le spécialiste de la mécanique Vladimir V. Struminskiy, tous académiciens célèbres du pays. Malgré le travail considérable, le programme n'a apparemment jamais reçu la validation officielle du Parti, peut-être insuffisamment soutenu par l'Armée de l'Air pendant cette période difficile. L'armée de l'air n'a jamais vu le PKA voler.

Au-delà des problèmes institutionnels, le ralentissement de l'industrie aéronautique a conduit les leaders industriels du secteur à fermer un certain nombre de bureaux d'études ; L'OKB-256 de Tsybin a fait partie de ceux-ci. La lenteur des recherches et des progrès sur l'avion de reconnaissance à haute altitude RSR (rebaptisé plus tard R-020) en 1959 a fort probablement incité le président du Comité d'État pour la technologie aéronautique, Petr V. Dementyev, à suspendre les travaux sur le projet. En tant que militaire, sa stratégie évoluait davantage vers la reconnaissance spatiale. Ainsi, la principale raison d'existence de l'OKB-256 a disparu. Le 1er octobre 1959, l'entreprise a été subordonnée à un

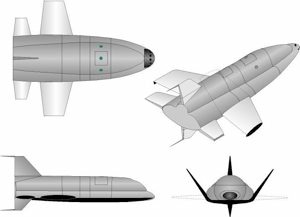

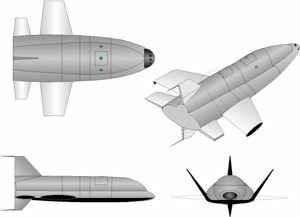

PKA 3 View drawing, Credit: © Mark Wade

autre bureau de conception aéronautique beaucoup plus célèbre, l’OKB-23 dirigé par Vladimir M. Myasishchev. En accord avec Korolev, la documentation complète sur le PKA a été cédée à une troisième société, l’OKB-155 de Mikoyan, le constructeur des célèbres chasseurs à réaction MiG. Tsybin a été bouleversé par ces changements. Il a fini par trouver une place en 1961 au bureau d'études de Korolev en tant que concepteur en chef adjoint supervisant les programmes spatiaux pilotés.

Vladimir M. Myasishchev, Directeur de l'OKB-23

Les bombardiers à longue portée étaient la spécialité de l'OKB-23 de Myasishchev, mais comme d'autres bureaux de conception aéronautique, il avait commencé à se diversifier et à effectuer des travaux dans l'industrie des missiles et de l'espace. L'une de ses premières incursions dans le secteur des missiles à longue portée l’a mis en concurrence acharnée avec l'OKB-301 de Semyon A. Lavochkin pour développer le premier missile de croisière intercontinental soviétique, alternative à l’ICBM R-7 de Korolev. Les deux projets de missiles de croisière, officiellement commencés en 1954 ont progressé à des rythmes différents. Le modèle Lavochkin, connu sous le nom de La-350 Burya, a rapidement pris les devants. En 1955, l'OKB-301 a construit et testé un modèle opérationnel du système d'astronavigation AN-2Sh pour le missile à bord d'un bombardier Tu-16. L'année suivante, les ingénieurs de Lavochkin ont terminé la construction des premiers modèles de vol du missile de croisière à deux étages (à l'usine n° 18 de Kuybyshev). Les tentatives de lancement du Burya ont commencé le 1er août 1957, depuis le terrain d'essai des forces aériennes à Vladimirovka dans le delta de la Volga près de Kapustin Yar, exactement au moment où Korolev testait son R-7 de Tyura-Tam. Les trois premiers tests ont été des échecs complets ; le missile a en fait été complètement détruit lors de la deuxième tentative le 1er septembre. Au cours d'une deuxième phase de huit tentatives de lancement débutant en mars 1958, les ingénieurs ont revu les paramétrages de l'étage de suralimentation avant la séparation du deuxième étage factice. Un seul vol a réussi. Une phase ultérieure de quatre tentatives de lancement s'est avéré beaucoup plus encourageante. Sur l'un de ces lancements, le 19 avril 1959, le Burya a exécuté un vol de trente-trois minutes sur une distance de près de 1 800 kilomètres sans rencontrer aucune difficulté.

Malgré les résultats relativement encourageants, le La-350 Burya a été victime de son époque. Avec l'avènement de l'ICBM, ce missile de croisière était en retard, d’une époque antérieure. En raison de sa basse altitude de vol, de dix-huit à vingt-trois kilomètres, il était extrêmement vulnérable aux mesures défensives. Il lui fallait également beaucoup trop de temps, plus de

deux heures, pour atteindre son objectif. En comparaison, les ICBM pouvaient faire le même travail en quelques minutes. Le gouvernement soviétique a craint également que les travaux sur le Burya détournent les ressources du projet principal d'OKB-301, le système de missiles anti-aériens à longue portée Dal[2] pour la défense de la ville de Leningrad. Le 5 février 1960, le Conseil des ministres et le Comité central a publié un décret (n° 138-48) mettant officiellement fin à tous les travaux sur le missile Burya. A cette date, dix-neuf exemplaires du missile avaient été fabriqués, dont cinq n'avaient pas encore été testés. Le sort de l'OKB-301 a pris une nouvelle direction le 9 juillet 1960, lorsque son patriarche, le concepteur général Lavochkin, est décédé de façon brutale d'une crise cardiaque lors des essais du missiles Dal à Sary-Shagan. Son successeur, Mikhail M. Pashinin, a conservé le droit de lancer les autres modèles en état de voler du Burya. Trois des quatre tentatives de lancement ont été spectaculaires, les deux derniers en décembre 1960 ont été couronnés de succès complets. Les deux missiles ont effectué des vols complets de 6 500 kilomètres vers le Kamtchatka. Finalement, le travail de base sur le missile a été détruit.

La-350 Burya dans les ateliers de l'OKB-23

Le M-40 Buran de Myasishchev a fait pire encore. Les essais en vol du missile devaient commencer en août 1957, mais il y a eu d'innombrables retards dans le projet, principalement à cause des moteurs de Glushko dans un premier temps. Deux modèles du Buran devaient être fabriqués à l'usine géante n°23 de Fili, mais le succès spectaculaire de l’ICBM R-7 a scellé son destin. Un mois après le lancement du premier Spoutnik, le gouvernement soviétique a annulé le projet Buran sans un seul lancement. Il semble que l'annulation de Buran n’ait pas dissuadé Myasishchev. Bien qu'il ait eu une pléthore de projets de bombardiers avancés dans son bureau de conception à la fin des années 1950, contrairement à de nombreux autres concepteurs d'aviation, il a tenu à se diversifier dans les programmes spatiaux et de missiles. Myasishchev et Korolev se connaissaient depuis des décennies et avaient travaillé ensemble dans le même centre d'incarcération des prisonniers au début de la Seconde Guerre mondiale. Myasishchev avait été arrêté pour appartenance à une délégation de l'aviation qui s'était rendue aux États-Unis à la fin des années 1930. Les deux hommes avaient coopéré sur un certain nombre d'avions de guerre à l'époque et étaient restés en bons termes au cours des quinze années suivantes.

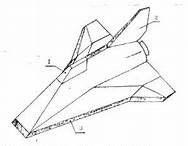

Première ébauche du AVK-23 en 1959, qui deviendra le Buran M-48

Pendant que Korolev réalisait des études sérieuses sur les vols spatiaux humains sur des trajectoires balistiques à la fin de 1957 après le lancement du premier Spoutnik, Myasishchev cherchait à concevoir un véhicule qui pourrait utiliser des surfaces aérodynamiques lors de la rentrée atmosphérique. Comme pour tous les concepteurs d'aviation, Myasishchev avait du mal à prioriser l’espace dans ses travaux. Lors d'une visite de Khrouchtchev à OKB-23 en août 1958, Myasishchev a lancé personnellement un appel à l'aide pour développer des systèmes de "fusée avion". Khrouchtchev a répondu : « Vladimir Mikhaylovich [Myasishchev]. Vous êtes engagé [dans] de grands thèmes dans le domaine de l'aviation. C'est votre domaine. Mais c’est à nous de décider des questions de la technologie des fusées et de les fournir »[3] . Malgré la réponse négative, la persévérance de Myasishchev a finalement porté ses fruits et a donné naissance au deuxième programme d'avion spatial en Union soviétique. Le projet d'avion spatial réutilisable de l'OKB-23, qui a commencé à la fin de 1957, a été coordonné dans une large mesure avec les ingénieurs de l'OKB-1 de Korolev. Les données techniques sur l’ICBM R-7 ont été donnés aux ingénieurs de Myasishchev, qui ont déterminé la masse d'un avion spatial (quatre tonnes et demie) ainsi que l'orbite optimale (400 kilomètres). Comme le PKA de Tsybin, le projet de l’OKB-23 a également été soutenu par l'armée de l'air soviétique en tant que concurrent du Dyna-Soar américain, et pendant une brève période, il y eut en fait deux projets d'avions spatiaux en URSS. Contrairement à la brève tentative de Tsybin pour développer son avion hypersonique, il semble que le projet Myasishchev est été bien plus sérieux. Désigné le M-48, le projet a été approuvé par le gouvernement

soviétique et le Parti communiste dans la même résolution de décembre 1959. Il est donc devenu le deuxième projet de vol spatial habité entièrement validé en Union soviétique. Comme pour d'autres efforts d'une telle ampleur, l’OKB-23 a coopéré dans une large mesure avec OKB-1 et d'autres instituts de recherche tels le NII-1 de Keldysh, qui avait été le pionnier de la recherche sur l'aéronautique à haute altitude et à grande vitesse dans les années 1940 et 1950 en commençant à travailler sur une version soviétique du bombardier antipodal Sanger-Bredt. L’OKB-23 a également utilisé sa propre base de données riche de l'expérience de conception du missile de croisière intercontinental M-40, notamment dans le domaine du blindage thermique. Le 1er mars 1960, une délégation de l’OKB-23 a visité le site de Korolev à Kaliningrad pour se familiariser avec les progrès du programme Objet K et pour faciliter le transfert d'importantes innovations technologiques. Une commission gouvernementale rattachée au Comité d'État pour la technologie aéronautique, le « ministère » de supervision de l'industrie aéronautique, a procédé à un examen officiel du projet le 8 avril 1960. De nombreux experts éminents de diverses disciplines aéronautiques étaient présents, apportant des recommandations sur la conception de l'engin spatial M-48. Parmi les propositions concurrentes figurait l’utilisation d’un système d’atterrissage par hélicoptère pour le véhicule avec un rotor d’un diamètre de huit mètres. D'autres idées plus traditionnelles tournaient autour de l'utilisation d'ailes rétractables ou fixes, l'utilisation du refroidissement par métal liquide et la possibilité d'une rentrée balistique. Il y a eu apparemment beaucoup de désaccord sur les différentes questions étant donné que chaque aérodynamiciens et ingénieurs aéronautiques plaidaient pour les avantages de leurs programmes respectifs. Dans un mouvement mettant clairement l'accent sur l'importance politique des programmes, le vice-président du Comité d'État, Aleksandr A. Kobzarev, a souligné la nécessité de développer rapidement un homologue efficace du Dyna-Soar.