L'ICBM R-7

Korolev a validé également cette option, mais Barmin s’est opposé à changer son système. Korolev a cédé devant la résistance de Barmin, mais il a ajouté : « en cas de problème, vous en serez responsable sur votre vie. » Le 22 septembre 1955, la commission a approuvé le complexe de la rampe de lancement pour une construction à grande échelle dirigée par le GSKB de Barmin . Korolev a eu tort d’avoir des doutes. Pendant plus de quarante ans, la conception originale de Mishin servira le programme spatial ; c'est sur le même type de rampe de lancement que les cosmonautes ont volé vers la station spatiale Mir de 1986 à 1999.

En février 1954, les principaux participants des travaux sur le R-7 ont finalement accepté la conception révisée de l'ICBM. Le 20 mai 1954, le Conseil des ministres de l'URSS a publié un décret officiel appelant au développement de l’ICBM 8K71 R-7 à deux étages. Un deuxième décret un mois plus tard, le 28 juin, a apporté des précisions sur le calendrier de développement. Enfin, par arrêté du ministre de l’Industrie de la Défense Ustinov, le 6 juillet, le gouvernement soviétique a qualifié le développement de l'ICBM de niveau « importance d'État ». Le même mois, le 24 juillet, l’OKB du NII-88 terminait le projet de plan pour la fusée R-7, publiant un total de quinze volumes de documentation technique. Avant de s’engager dans ce projet important et pour éviter un gaspillage d’argent en cas d’échec, le gouvernement soviétique a nommé une nouvelle commission d’expert composée de scientifiques et d'ingénieurs indépendants pour étudier le projet de plan et recommander un plan d'action. Dirigé par l'académicien Keldysh, cette commission était composée d’ingénieurs aéronautiques, de mathématiciens, de spécialistes de la dynamique des gaz, d’experts en propulsion et d’officiers militaires. Leurs évaluations ont été extrêmement positives et ouvraient la voie à une industrie à grande échelle de l'ICBM. Le 20 novembre 1954, le Conseil des ministres a approuvé les plans du missile R-7.

Les personnes travaillant sur le missile ont commencé à l’appeler affectueusement Semiorka, expression russe équivalente à « petite septième ». Ce surnom est resté attaché à cette fusée pendant plus de quarante ans. Bien que tous les ingénieurs dont Voskresenskiy, Okhapkin, Chertok, et Kryukov, aient été impliqué dans sa conception, c’est certainement Mishin, plus que tout autre, qui a façonné le missile.

Plusieurs années plus tard, lorsqu'un journaliste soviétique renommé a demandé à de nombreux vétérans de l'organisation qui, outre Korolev, avait contribué à l'émergence du R-7, la plupart ont répondu : "Cette fusée était bien sûr la fusée de Mishin. » Une fois la documentation et la conception achevées, Korolev a affecté l'un de ses ingénieurs, Dmitriy I. Kozlov, âgé de trente-cinq ans, à superviser la création en tant que concepteur principal. Cet homme, qui avait encouragé Korolev à rejoindre le Parti communiste quelques années plus tôt, avait déjà servi au même titre pour le missile R-5.

Au total, environ 200 instituts et bureaux d'études au sein de vingt-cinq ministères ont été engagés dans le projet. C’était certainement, hormis pour le développement des armes nucléaires, le plus grand projet militaire entrepris en Union soviétique jusqu'alors.

[1] Andrei Sakharov , Mémoires, Seuil, 1990

[2] Boris Y. Chertok, Rockets and People, vol. 2: Creating a rocket industry, NASA, coll. « NASA History series », 2006, page 236, Chapitre 16, “Les sept problèmes du missile R-7 »

[3] Un moteur vernier est un propulseur complémentaire de faible poussée d'un lanceur, servant à ajuster en direction et en force la poussée appliquée à un véhicule spatial. Le moteur vernier peut être utilisé après l'arrêt du système de propulsion principal. il doit son nom au mathématicien français Pierre Vernier : le vernier désigne à l'origine un dispositif permettant d'affiner la lecture d'un instrument de mesure

[4] Konovalov, Lessons of the First Satellite (English title). Izvestiya. September 29. 1987. p. 3, cité par Asif A. SIDDIQI dans Challenge to Apollo: The Soviet Union and The Space Race, 1945-1974.

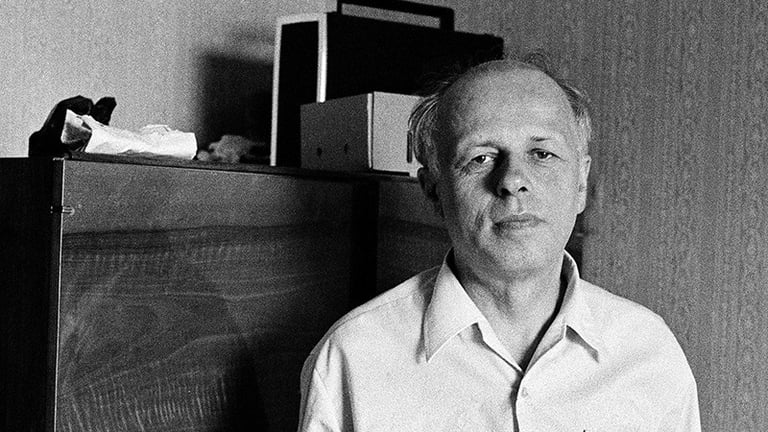

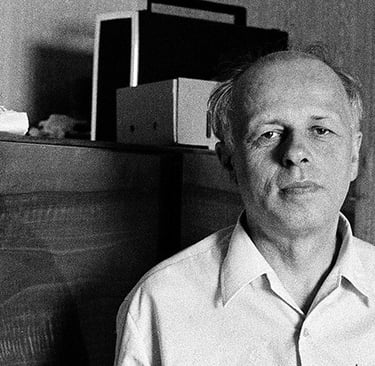

Andrey D. Sakharov, physicien du KB-11

Les conceptions originales du premier ICBM soviétique décrivaient un missile d'une masse de lancement d'environ 170 à 200 tonnes capable de livrer un explosif nucléaire pesant trois tonnes sur une distance de 8 500 kilomètres, l’ogive utilisée sur le R-5M pesait un peu plus d'une tonne. Ces spécifications avaient radicalement changé avec l'évolution des armes nucléaires. Le 12 août 1953, l'Union soviétique avait fait exploser son premier appareil thermonucléaire à Semipalatinsk, d'une puissance vingt fois plus forte que sa première bombe atomique. Les spécifications originales de l'ICBM avaient été calculées sur les bombes atomiques antérieures, mais très rapidement, les dirigeants soviétiques ont souhaité utiliser un dispositif thermonucléaire sur un missile. Dès mai 1953, il y a eu des discussions préliminaires sur l'utilisation de la bombe à hydrogène (bombe H) sur l'ICBM, mais la confirmation de ce choix n’est intervenue que plus tard dans l’année. Andrey D. Sakharov, le brillant physicien du KB-11, a joué un rôle décisif dans les exigences de l'ICBM. A la fin de 1953, le ministre de la construction de machines moyennes Malyshev a demandé à Sakharov de rédiger un bref rapport sur la « conception d'un appareil [thermonucléaire] de deuxième génération ». Sous pression, Sakharov s’est retrouvé dans une position difficile. Il a rappelé plus tard :

J'aurais dû refuser, soulignant que de telles choses ne pouvaient être décidées à la hâte mais je n'avais personne avec qui discuter. J'ai néanmoins rédigé un rapport sur place et l'ait donné à Malyshev. [1]

Sur la base du rapport de Sakharov, Malyshev disposait donc des paramètres de base permettant d’étudier le portage d’une charge utile thermonucléaire de nouvelle génération. Fort de cette information, il a organisé une réunion à l'OKB-1 en octobre 1953 pour discuter du « projet futur ». Malyshev, en arrivant seul sans aucun assistant, était d’humeur enjouée et enthousiaste pendant la réunion, qui a été suivie par un cercle limité d’intimes de Korolev et de son premier adjoint Mishin. Les ingénieurs ont compris rapidement que tout ne serait pas si simple. Lors de la réunion, Malyshev s’est renseigné sur les capacités de portage de l'ICBM. Sergey S. Kryukov, l'un de ses concepteurs, lui a répondu 3 tonnes. Malyshev a répliqué fermement que la fusée devait pouvoir soulever au moins six tonnes. Korolev a émis quelques résistances, mais Malyshev n’a rien voulu entendre. Après la réunion, Kryukov a confirmé à Korolev que cela ne serait pas possible vu la conception du missile. Bien entendu, les ingénieurs d’OKB-1 ont capitulé et ont entamé une refonte totale du missile sous la pression du ministre.

Le nouveau président du Conseil des ministres, Malenkov, a scellé la décision d'augmenter la charge utile lors de deux réunions du Présidium à la fin de novembre 1953. La première résolution a été prise à l’unanimité des membres du Présidium, mais aussi par les principaux scientifiques des armes nucléaires, dont Sakharov. Lors de cette réunion, les participants ont adopté une résolution officielle du Comité central visant à développer et à faire exploser le nouvel appareil de Sakharov d'ici 1955. La deuxième réunion a réuni Ustinov, Ryabikov et Pashkov et a défini les spécifications du nouvel ICBM afin qu'il puisse transporter le dispositif thermonucléaire. Basé sur les conseils de Malyshev, Malenkov a établi la capacité de masse de charge utile du nouveau véhicule entre cinq et demi et six tonnes. Finalement, la bombe de Sakharov ne sera jamais réalisée et sera remplacée par un concept complètement différent.

Le rapport rapide et hâtif de Sakharov a influencé considérablement la conception du premier ICBM. Le travail sur la révision de l’ICBM, nommé R-7, ou "produit 8K71", a débuté à l'automne 1953 et a abouti en janvier 1954, à une importante réunion réunissant tous les principaux concepteurs en chef et adjoint pour valider les changements apportés au missile. Dans ces mémoires, Chertok mentionne sept défis majeurs à la réalisation du R-7.[2]

• Comment assurer la fiabilité des cinq moteurs en même temps ?

• Comment faire en sorte que les cinq moteurs aient une consommation identique d’oxygène et de Kérozène pour ne pas mettre en danger la structure ?

• Comment ériger un groupe de cinq missiles sur un pas de tir sans qu’il ne s’écroule ?

• Comment s’assurer qu’avec une telle poussée un des boosters ne se séparerait pas du reste ?

• Comment assurer la production de cinq booster pour un seul lancement ?

• Comment rendre cinq missiles aussi fiable qu’un seul ?

• Où trouver un nouveau champ de tir permettant un tel lancement ?

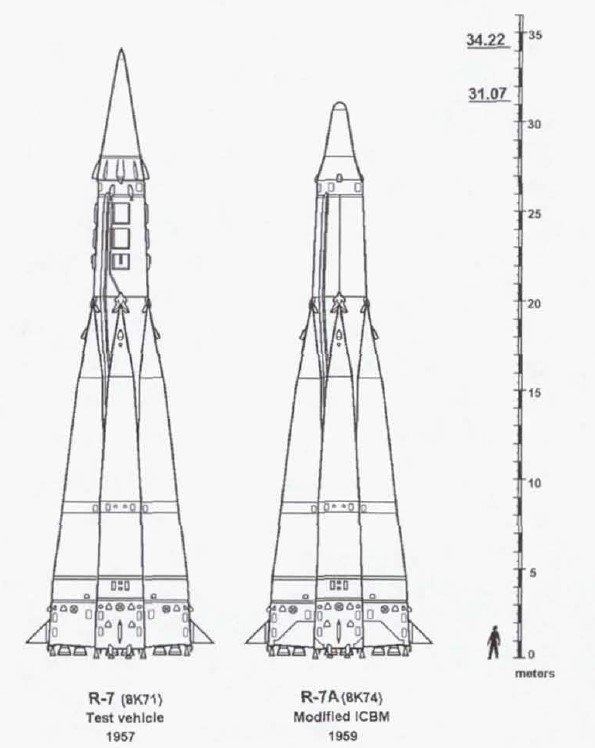

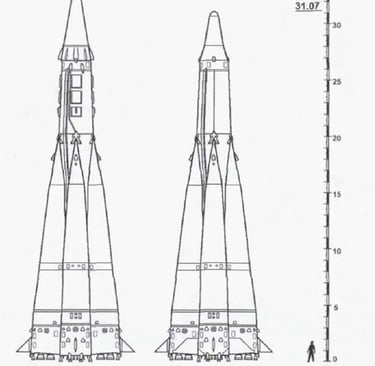

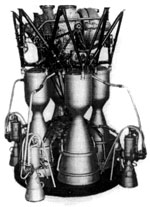

Le modèle R-7 initial et la version de 1959 (R-7A)

Le plus grand défi pour les ingénieurs de Korolev était d’améliorer les caractéristiques de levage du missile sans revoir la fusée dans sa totalité, ce qui aurait pu retarder le programme. Le facteur déterminant était la combustion. Des calculs préliminaires avaient montré que la chambre simple de Glushko brulant LOX-kérosène, les RD-105 et RD-106 avec des plages de poussée de cinquante à soixante tonnes s'avèrerait insuffisante pour lever une charge utile de cinq tonnes et demie. Les moteurs eux-mêmes avaient eu de mauvaises performances lors des tests au sol à l'OKB-456 en raison d'instabilités de combustion dans les chambres provoquant des vibrations à haute fréquence. L'introduction par Glushko de parois nervurées autour de la chambre de combustion pour le refroidissement a contribué à atténuer les problèmes de surchauffe, mais les moteurs avaient atteint leurs limites maximales de poussée. La solution a été apportée par le concepteur en chef Isayev au NII-88 qui avait récemment construit et testé un

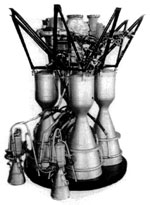

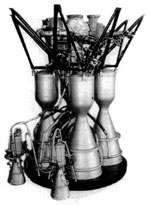

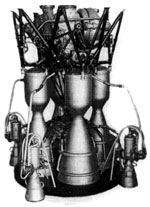

moteur multi chambre fournissant une poussée cumulative beaucoup plus élevée. Avec les résultats d'Isayev, Glushko pouvait combiner quatre chambres de combustion ensemble, toutes alimentées par une même turbopompe. Bien que le problème de la combustion instable demeure, ses effets étaient considérablement réduits en raison de la faible poussée de chaque chambre. Les avantages étaient nombreux. Non seulement les performances étaient nettement améliorées, mais il y avait aussi des économies considérables de masse moteur par rapport aux niveaux de poussée atteints. En outre, étant donné que les chambres restaient identiques, la recherche et développement, la construction et les tests étaient simplifiés dans une large mesure. Sur ces bases, Glushko a développé les moteurs RD-107 et RD-108. Quatre moteurs RD-107 d’une poussée de quatre-vingt-trois tonnes au niveau de la mer seraient installés sur les quatre sangles latérales de la fusée, un moteur RD-108 avec une poussée de soixante-quinze tonnes serait au centre de la fusée. En mars 1954, Glushko a nommé Yuriy D. Solovyev, ingénieur de son bureau d'études, pour diriger la conception et la construction de ces moteurs.

La deuxième amélioration indispensable était liée au problème de pilotage en vol, une fois que les propulseurs d’appoint seraient écartés. Les ingénieurs avaient initialement choisi d'utiliser des gouvernails de direction en graphite, identiques à ceux utilisés sur les premiers missiles (par exemple sur l’A-4 allemand). Toutefois, ces gouvernails en graphite ne toléraient pas des vitesses et des températures élevées pendant de longues périodes, leur dégradation affectant la base du missile. Mishin a suggéré l'utilisation de petits moteurs de direction tirant leur propre combustion des chambres principales qui seraient intégrés aux moteurs principaux. Korolev a invité Glushko à développer ces moteurs. Glushko a refusé catégorique-

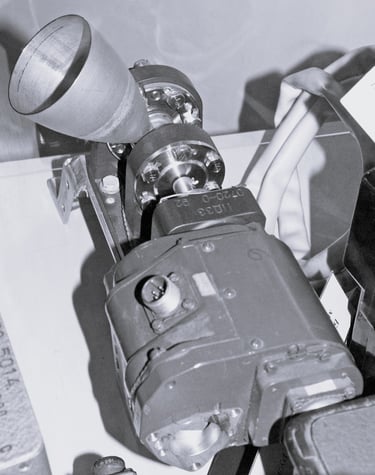

Le moteur RD-107 a été construit pour fonctionner sur le premier étage du lanceur Vostok. Il incorpore 4 chambres de combustion principales et 2 plus petites pour les propulseurs directionnels. Les 6 chambres sont alimentées par une seule turbo-pompe.

Le moteur RD-108 est basé sur le même système de 4 chambres que le RD-107, et équipe le deuxième étage du lanceur Vostok. Le RD-107 a 2 propulseurs d'appoint situé à 90° à l'extérieur des 4 chambres, le RD-108 en a 4. Le RD-108 couplé au RD-107, a satellisé beaucoup des satellites d'observations de la Russie, des sondes spatiales.

Le développement d'un système de guidage efficace pour le R-7 était aussi un problème majeur pour les ingénieurs. Celui de type A-4 était insuffisant sur une longue distance. Korolev a proposé le développement d’un système de guidage radio et autonome. Finalement, le système retenu était une combinaison des deux. Après le décollage, un ensemble complexe de guidage inertiel maintiendrait la stabilité angulaire, la vitesse apparente et la synchronisation du propulseur aux niveaux nominaux. Environ vingt à trente secondes avant la coupure du moteur central, les quatre petits verniers sur le bloc central seraient mis en marche, après quoi le système de contrôle serait activé pour contrôler manuellement les écarts par rapport à la trajectoire souhaitée. Les deux systèmes de guidage ont été développés au NII-885, les parties radiocommandées dirigées par le concepteur en chef Ryazanskiy et la partie inertielle dirigée par le concepteur en chef Pilyugin. Le développement des gyroscopes calibrés avec précision pour l'instrumentation était sous la responsabilité du chef Designer Kuznetsov du NII-1. Tous les trois étaient membres du Conseil des concepteurs en chefs.

Le missile lui-même ne ressemblait à rien de ce qui avait été créé auparavant. Au lancement, les quatre boosters coniques (Blocs B, V, G et D), chacun d'un peu plus de dix-neuf mètres de longueur, entouraient le noyau central (Bloc A), lui-même long de 26 mètres. Les boosters latéraux, contenaient chacun environ quarante tonnes de carburants. Avec les quatre boosters, le diamètre total de la base était supérieur à dix mètres et la longueur totale du missile était de trente-trois mètres. La masse au lancement était de 270 tonnes,

ment, non seulement de peur d'être détourné de son travail sur les moteurs principaux, mais surtout parce qu’il pensait qu’« il serait impossible de contrôler une fusée par de tels propulseurs».

Mishin a donc confié ce travail à un jeune ingénieur, Mikhail V. Melnikov, transféré par Keldysh du NII-1 à l’OKB-1. L’idée de Mishin a abouti à l'utilisation de propulseurs de direction non seulement sur le bloc central, mais aussi sur les quatre blocs latéraux. Chaque bloc latéral avait deux verniers, tandis que le bloc central en avait quatre, chacun ayant une poussée de deux tonnes et demie, portant le nombre total de chambres de combustion allumant au décollage à trente-deux. Lorsque ces moteurs verniers ont prouvé leur fiabilité, Glushko a demandé à Korolev s'il pouvait reprendre la production de ces moteurs. Korolev a accepté mais Glushko a commencé à construire lui-même ses propres verniers. Ces moteurs ont eu une histoire remarquable, et ont été utilisés comme base pour les moteurs d'étage supérieur du Vostok, du Soyouz, de la Molniya et des lanceurs N1 et Proton.[3]

dont environ 247 tonnes de propulseur. Au décollage, la poussée totale était de 398 tonnes. Après le lancement, à une altitude de cinquante kilomètres et à environ 100 kilomètres du site de lancement, peu de temps avant la coupure du propulseur, un dispositif pyrotechnique relâchait les bandes de tension à la base du véhicule, libérant ainsi les quatre blocs extérieurs du noyau. Avec les quatre boosters tirant toujours, à une poussée beaucoup plus faible, les blocs latéraux, par leur force naturelle, s'éloignaient du bloc central, tournant vers le haut et loin de la base. L'étape principale (appelée la deuxième étape par les Soviétiques) continuait de fonctionner jusqu'à une altitude de 170 kilomètres et une autonomie de 700 kilomètres, moment où la coupure du moteur se produisait. Pour la partie restante du vol, la charge utile suivait une trajectoire balistique jusqu'à la rentrée.

Pour vérifier la consommation de chaque moteur, l’OKB-12, dirigé par Aleksey S. Abramov, a développé un système électronique pour réguler le ratio de consommation des composants du propulseur et synchroniser la consommation entre tous les boosters.

L'un des aspects les plus coûteux et les plus chronophages du développement du R-7 a été la conception d'une structure de lancement pour accueillir un missile aussi imposant et aussi peu maniable. A l'origine, le plan était d'assembler le missile sur la rampe de lancement en position verticale. Plusieurs plans ont été préparés entre septembre et décembre 1954 proposant une seule plate-forme porteuse avec quatre supports centraux pour les cinq boosters du missile, retenus par divers poids, leviers et mécanismes à ressort. Cependant, tous les plans se sont avérés peu fonctionnels avec des risques d'endommager le missile au décollage. Mishin a alors eu l’idée originale d’une rampe de lancement. La conception impliquait d'assembler le booster horizontalement dans un hangar, puis de le transporter vers la rampe de lancement, où il serait soulevé en position verticale. Au niveau du sol, le R-7 serait suspendu à «la taille » au-dessus de son centre de gravité, à une vingtaine de mètres de la base, par quatre « pétales » identiques et énormes. Le Chef designer Barmin, qui était responsable de la conception des complexes de lancement, a mentionné : « La lourde fusée "pendait" sur les « pétales » jusqu'à ce que ses moteurs entrent en poussée primaire. Et puis les pétales se retiraient sur le côté en même temps »[4].

Les pétales se balançaient non pas par une puissance hydraulique externe, mais par un ingénieux système de poids contrebalancés fonctionnant grâce à la gravité. Les ingénieurs ont surnommé le système Tulipe (Tyulpan) en raison de la nature des pétales au moment du lancement. Chacun des pétales contenait des portiques de travail et autres systèmes nécessaires pour alimenter et tester la fusée avant le lancement. A la fin de 1955, une commission dirigée par l'académicien Blagonravov, ingénieur en mécanique, a passé en revue cette idée révolutionnaire. La commission a rendu un avis favorable et a recommandé que le système soit amélioré en faisant fonctionner hydrauliquement les portiques oscillants à pétales plutôt que par gravité.

Rampe de lancement de la zone 31 à Baïkonour vers 1960.