Retour au vol

Dans la matinée du 13 septembre, les représentants des services de recherche et de sauvetage du vaisseau spatial dans l’océan Indien avaient fait part d’inquiétude si le vaisseau devait amerrir dans cette région. Ce département avait subi de nombreuses contraintes budgétaires et avait dû réduire fortement ses ressources. La récupération serait extrêmement difficile dans cette région de nuit, le vaisseau L1 ne disposant pas de balise lumineuse et la moitié des effectifs étant absent. Au niveau du site de décollage, les concepteurs en chef adjoints Trufanov et Shabarov, responsables du propulseur et du vaisseau spatial, ont confirmé que tout était prêt pour le lancement.

Le vaisseau spatial 7K-L1 n°9 contenait entre autres un mannequin équipé d'un compteur de radiations et une charge biologique de deux tortues de Horsfields, de mouches, de vers de farine, de plantes, de graines, de bactéries, etc. Ce fut la première sonde à emporter des êtres vivants aussi près de la Lune. Le lancement s’est déroulé parfaitement, le booster Proton a décollé avec seulement 0,07 seconde de retard à 00 heures 42 heures, 10 secondes, heure de Moscou, le 18 septembre 1968. Le 1er étage s’est séparé et le 2e s'est allumé à T+126 secondes à 42 km d'altitude, la tour de sauvetage s’est éjectée à T+185 secondes, le 2e étage s’est séparé et le 3e s'est allumé à T+338 secondes à 130 km, puis s'est éteint à T+481 secondes à 161 km d'altitude, le bloc D a brûlé durant 108 secondes et a placé Zond 5 sur une orbite d'attente très précise (à 400 m du périgée prévu, à 200 m de l'apogée prévu). Après 56 minutes en orbite, le bloc D s'est allumé à nouveau et a placé le vaisseau sur une trajectoire translunaire avec un survol photographique de la Lune à 1 960 km d'altitude le 18 septembre 1968. Après la manœuvre d'injection translunaire, la presse soviétique a finalement annoncé le lancement, nommant la mission Zond 5.

Avant la rentrée sur Terre, une panne au centre de contrôle a provoqué une perte de liaison avec le gyroscope de bord et le vaisseau a entamé une trajectoire balistique inattendue empêchant l'atterrissage prévu au Kazakhstan. Le 21 septembre 1968 à 15h54 GMT, la capsule a fait sa rentrée dans l'atmosphère terrestre, freinée aérodynamiquement et par des parachutes déployés à une altitude de 7 km. La capsule a plongé dans l'océan Indien à 16h08. Le commandant du service de recherche et de sauvetage, le général de l'armée de l'air, le général Kutasin, a signalé que Zond 5 avait atterri à 105 kilomètres du navire soviétique le plus proche, dans l'océan Indien. Le premier vol aller-retour d'un vaisseau spatial vers la Lune avait duré six jours, dix-huit heures et vingt minutes.

Au début de l’automne 1968, le bilan du programme circumlunaire soviétique était très sombre. Les plans originaux étaient d'effectuer quatre vols lunaires automatisés avant de faire voler des cosmonautes autour de la Lune. Au cours des quatre tentatives depuis la fin de 1967, trois s’étaient soldés par des échecs, et seule la mission spatiale Zond 4 en mars 1968 fut un succès partiel. Pour couronner le tout, un vaisseau spatial L1 avait été détruit au sol pendant les préparatifs du lancement en juillet 1968, retardant sensiblement les plans. Le premier des trois engins spatiaux 7K-L1 restants était arrivé au cosmodrome de Baykonur, pour inaugurer une nouvelle série de tentatives en septembre 1968. Le rythme et les résultats des préparatifs au sol détermineraient la possibilité de lancer des missions L1 en octobre, novembre et décembre.

Le président de la commission d'État du L1, Tyulin, accompagnés de Kamanin et d'un certain nombre de cosmonautes, dont Bykovskiy et Popovich, sont arrivés à Tyura-Tam le 10 septembre 1968 pour le lancement prévu juste après minuit le 15 septembre. Kamanin a nommé Bykovskiy, l'un des prétendants au commandement de la première mission lunaire, responsable du contrôle des préparations du nouveau lancement. En tant que cosmonaute soviétique le plus expérimenté, il avait, le 1er juillet, été nommé commandant du détachement des cosmonautes.

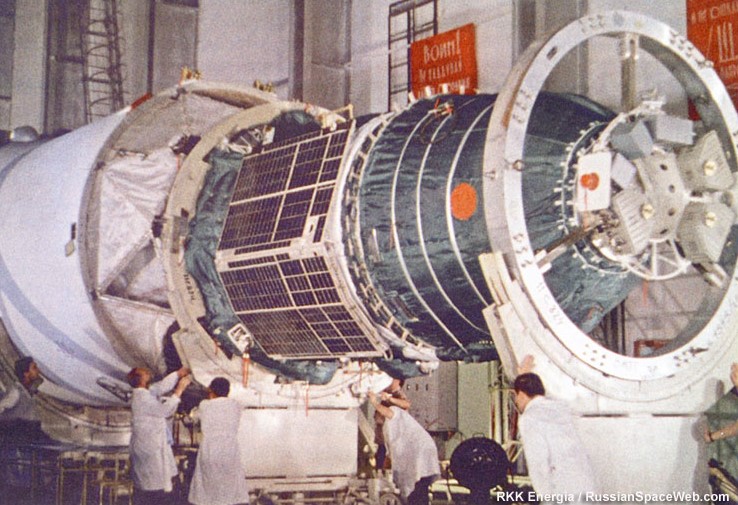

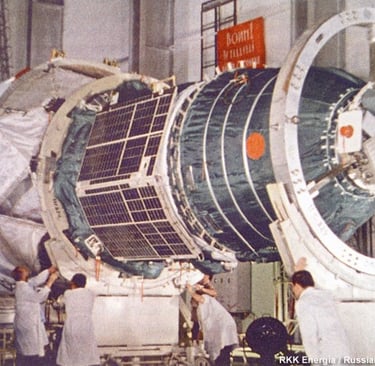

Préparation du vaisseau 7K-L1 n°5 pour le vol

Les retards dans la préparation du véhicule L1 suivant ont obligé Mishin a décalé le prochain tir à novembre. Entre octobre et novembre, les rumeurs dans la presse occidentale d’une mission orbitale lunaire Apollo allaient bon train. Les porte-paroles soviétiques étaient dans une situation délicate, exprimant souvent à cette période des positions contradictoires sur la course à la Lune. Le 1er octobre, l'académicien Sedov, représentant l'Union soviétique au 19e Congrès de la Fédération internationale d'astronautique à New York, dans un discours cachant la vérité, a déclaré que « la question de l'envoi d'astronautes sur la Lune en ce moment n’était pas à l’ordre du jour. L'exploration de la Lune est possible, mais ce n’est pas une priorité ». Puis, comme pour se contredire, il a ajouté que « le programme d'exploration lunaire dépendait du succès des expériences de Zond. Il faut attendre ces résultats, il n'est pas possible pour le moment d’envisager positivement des atterrissages lunaires »[2]. Lors de la conférence de presse de la mission Soyouz 3, le 5 novembre, l'académicien Keldysh a été contraint, sous les nombreuses questions des journalistes, d’admettre que le vaisseau spatial Soyouz n'était pas conçu pour un vol autour de la Lune. Il a laissé entendre que les Soviétiques ne prévoyaient pas de vol piloté autour de la Lune dans un proche avenir, continuant ainsi à essayer de dissimuler le programme lunaire soviétique. Pendant cette conférence de presse, lorsqu'un journaliste a demandé à Beregovoy pourquoi il n'avait pas accosté avec le vaisseau spatial Soyouz 2, le cosmonaute a répondu calmement : « Cela ne figurait pas au programme »[3], reproduisant certainement le discours officiel du Parti. L'académicien Sedov a annoncé avec insistance lors d'une visite à l'Institut spatial de l'Université du Tennessee le 7 novembre que l’URSS ne mènerait pas d'opérations lunaires habitées avant six mois.

[1] Mozzhorin, Dorogi v kosmos: II. p. 35, cité par Asif A. Siddiqi dans Challenge to Apollo: The Soviet Union and The Space Race, 1945-1974.

[2] "Russian Denies Moon Race is On" New York Times, October IS, 1968, p. 48, cité par Asif A. Siddiqi dans Challenge to Apollo: The Soviet Union and The Space Race, 1945-1974.

[3] "Soyuz 3 Moon Trip Called Unlikely» New York Times. November 6. 1968. p. 44: Soviet Space Programs. 1966-70. p. 370, cité par Asif A. Siddiqi dans Challenge to Apollo: The Soviet Union and The Space Race, 1945-1974.

Le SA de Zond-5 à bord du Vassili Golovnine

Au moment où Zond 5 a amerri dans l'océan Indien, il restait trois possibilités de lancement lunaires avant 1969 - en octobre, novembre et décembre. Mishin espérait lancer le vaisseau spatial L1 n°12 en novembre et le vaisseau spatial n°13 en décembre. Le navire et les cosmonautes seraient prêt pour un vol habité en janvier. Le programme initial était respecté avec quatre vaisseaux automatisé lancés avant la tentative avec équipage.

Les équipages de la mission pilotée avaient quasiment terminé leur programme de formation à ce moment-là. Kamanin et Mishin avaient convenu de trois équipages pour le premier vol circumlunaire. Si tout se passait bien, l’un de ces équipages entrerait dans l’histoire en tant que premiers humains à voler autour de la lune. Il s’agissait de :

• Equipage 1: Aleksey A. Leonov et Oleg G. Makarov

• Équipage 2 : Valeriy F. Bykovskiy et Nikolay N. Rukavishnikov

• Équipage 3 : Pavel R. Popovich et Vitali I. Sevastyanov

Kamanin favorisait l’équipage de Bykovskiy pour le premier vol, mais, la décision finale serait rendue par la Commission d’Etat quelques jours avant le lancement. Trois cosmonautes de réserve venaient compléter cette équipe.

Le sauvetage de l'engin de descente Zond 5 a été compliqué par les conditions nocturnes mais aussi par la présence de quelques invités indésirables. Des navires de la marine américaine se trouvaient dans la zone, évidemment pour observer le processus de récupération et pour collecter des informations sur le vaisseau spatial Zond. Les sauveteurs ont soulevé la capsule de 2,046 kilogrammes sur le pont du navire et l'ont recouverte d'une grande bâche. Les navires américains sont repartis quelques minutes après avoir observé la récupération. Le navire océanographique, le Vasiliy Golounin, a transporté le vaisseau spatial à Bombay le 3 octobre, où il a été emballé dans un conteneur pour cacher son apparence. Les officiels ont conduit la capsule à l'aéroport, d'où elle a été transportée directement à Moscou par avion. Malgré l’atterrissage brutal en mer, et le retour à Moscou, même si les tortues avaient perdu 10 % de leur poids, elles restaient en bonne santé et ne montrèrent aucune perte d'appétit.

La mission Zond 5, malgré ses problèmes, a été le premier vrai succès du programme L1. Il a permis à Tyulin et Mishin de planifier les équipages pour une mission circumlunaire prévue en janvier 1969, si les deux prochains vols du L1 étaient couronnés aussi de succès.

Beregovoy pendant l'entrainement

Les neuf hommes qui s'entraînaient pour une mission circumlunaire n'étaient pas les seuls cosmonautes à se préparer à un vol spatial à l'automne de 1968. En août 1968, les stagiaires Beregovoy, Volynov et Shatalov avait terminé leur formation pour la première mission piloté Soyouz depuis la tragédie de Soyouz 1 plus d'un an auparavant. Mishin avait fixé le plan de vol du prochain Soyouz : un cosmonaute dans un Soyouz actif ayant pour mission de se connecter avec un Soyouz passif automatisé. Les deux navires resteraient à quai pendant quelques heures avant de se séparer et d'effectuer des missions indépendantes. Ce rendez-vous simple et le vol d'accostage ouvriraient la voie à la tentative de transfert EVA longtemps retardée. La différence majeure avec les missions d’arrimage Cosmos 186/188 et Cosmos 212/213 était l’ordre de lancement des vaisseaux. Les ingénieurs ont décidé de lancer d'abord le véhicule passif. Le profil d'assistance était clairement plus adapté pour simuler des opérations en orbite lunaire lorsque le LOK actif attendrait le LK passif après son décollage de la Lune.

La volonté et l’impatience des dirigeants soviétiques à reprendre les missions spatiales étaient aiguisées par la réussite de la mission Apollo 7 du 11 octobre 1968, fortement relayée par les médias. Il s'agissait du premier vol spatial américain avec équipage depuis le drame d'Apollo 1 en janvier 1967. Quelques jours après le lancement d'Apollo 7, Mishin a rencontré le secrétaire général du Parti communiste Brejnev pour l'informer de l'état d’avancement des divers projets au TsKBEM, notamment le N1-L3, Soyouz et les programmes ICBM RT-2. Les deux missions Soyouz étaient prévues pour la mi-octobre 1968, des dysfonctionnements dans les tests au sol ont reporté le lancement. Le 23 octobre, le lendemain du retour sur terre de l'équipage d'Apollo 7, la Commission d'Etat pour Soyouz s'est réunie au cosmodrome de Baykonur, pour discuter de la préparation des lancements soviétiques. Kamanin a présenté Beregovoy comme le principal candidat, avec Shatalov et Volynov comme remplaçants. Le choix de Beregovoy a fait débat, il avait échoué à son examen initial, étant noté 2 sur 5. Les officiers de l’Armée de l’Air ont préféré refaire un deuxième examen, plutôt que de faire voler Shatalov, son remplaçant. A ce deuxième examen, Beregovoy a reçu un 4 sur 5, validant sa sélection.

Alors qu'il se rapprochait à environ quarante à cinquante mètres, son vaisseau spatial s'est incliné à 180 degrés de la cible malgré ses tentatives pour compenser le système de guidage. Après l'échec de l’amarrage, les deux navires se sont séparés. Au sol, un débat est né entre Afanasyev, Keldysh, Kamanin, et Mishin sur l’origine de l'échec d'amarrage et d’une éventuelle défaillance du système Igla. Mnatsakanyan, son concepteur, a insisté sur le fait que son système fonctionnait parfaitement et que :

Le cosmonaute avait été dérouté par les balises lumineuses [sur le vaisseau spatial cible] et ainsi avait manœuvré son vaisseau spatial de telle manière qu'un certain angle s'était formé entre les antennes des deux navires, faisant « tourner » le vaisseau actif sur le côté[1].

Une analyse ultérieure a confirmé l'intuition de Mnatsakanyan et a clairement indiqué que l'erreur du pilote était la raison principale de l’échec. Beregovoy avait pris le contrôle manuel lorsque le système Igla avait approché les deux vaisseaux à moins de 200 mètres l’un de l’autre, mais à ce moment, les deux navires n'étaient toujours pas parfaitement alignés. Pourtant, au lieu de stabiliser avec précaution son vaisseau le long d'un axe direct vers la cible, Beregovoy a utilisé un tir plus fort pour mettre son vaisseau spatial dans une orientation incorrecte par rapport à la cible. Le système radar passif du Soyouz 2, détectant la déviation a automatiquement détourné le nez de Soyouz 3 pour éviter un accrochage.

Le vaisseau spatial Soyouz 7K-OK n°11 a décollé avec succès du site 1 du cosmodrome de Baykonur, à midi le 25 octobre 1968. Tous les systèmes automatisés semblaient fonctionner sans difficulté, mais les équipes au sol ne montraient aucun optimisme démesuré, et des inquiétudes persistait sur la fiabilité du radar Igla. Le lendemain à 11 heures 34, heure de Moscou, alors que le véhicule cible passait au-dessus du site de lancement, le vaisseau spatial 7K-OK n°10 a décollé avec le colonel Georgiy T. Beregovoy à son bord. Il s'agissait du premier lancement piloté depuis le site 31, le deuxième complexe de lancement du cosmodrome de Baykonur construit pour les lanceurs dérivés de l'ancien ICBM R-7. A quarante-sept ans, Beregovoy était le cosmonaute le plus âgée à s'aventurer dans l'espace. Peu de temps après le lancement, la presse soviétique a annoncé la mission de Beregovoy sous le nom de Soyouz 3 et la cible sous le nom de Soyouz 2.

Sur la première orbite de Soyouz 3, les contrôleurs au sol ont mis en service le système de rendez-vous lgla, amenant le véhicule à une distance de seulement 200 mètres de la cible Soyouz 2. A ce moment, le pilote Beregovoy a pris le contrôle manuel pour amener son vaisseau spatial pour l’amarrage.

Décollage du vaisseau spatial 7K-OK n°11 le 25 octobre 1968

Beregovoy a essayé d’approcher la cible une seconde fois, reproduisant la même approche et le même échec. Il a pratiquement épuisé tout le propergol dans ces manœuvres, rendant impossible tout nouvel essai. Les navires ont dérivé pendant le reste de la journée à 565 kilomètres l'un de l'autre. Beregovoy a passé le reste du temps dans le compartiment orbital, plus spacieux que la cabine de pilotage. Il y a effectué quelques expériences scientifiques. Et comme l'avait fait l'équipage d'Apollo 7 quelques jours plus tôt, il a réalisé des émissions de télévision, permettant au grand public de découvrir l'intérieur du vaisseau spatial en direct. Le vaisseau spatial automatisé Soyouz 2 s'est séparé de ses composants, et malgré un capteur d'astro-orientation défectueux, l'appareil de descente a effectué une rentrée guidée réussie. Le retour sur Terre inquiétait fortement les équipes au sol, le souvenir de Komarov était encore bien présent. Après une première tentative avortée, Beregovoy a tiré son moteur principal pendant 145 secondes au-dessus de l'océan Atlantique pour sortir de son orbite le matin du 30 octobre.

Beregovoy poursuivant le travail dans Soyouz-3

Beregovoy a atterri en toute sécurité, près de Karaganda dans le Kazakhstan sur une steppe couverte de neige, accueilli par un garçon de la région, déconcerté sur son âne. Pendant trois jours, deux heures et cinquante minutes, Beregovoy avait fait le tour de la Terre soixante-quatre fois. Même si la mission n’était pas totalement réussie, elle a rassuré les ingénieurs travaillant sur le programme. La quasi-totalité des systèmes du vaisseau avait parfaitement fonctionné. Lorsqu'un journaliste lui a demandé plus tard si son âge avait rendu difficile sa mission, Beregovoy a répondu que sa taille (180 centimètres) avait été plus un problème que son âge.