Prémices d'un programme spatial complet

Tout au long de l’année 1958, de nombreux débats ont eu lieu sur le vol spatial humain, Korolev rencontrant de nombreux détracteurs au sein des spécialistes en biomédecine. Pourtant, avec le soutien de Keldysh et Glushko, et du major général Aleksandr G. Mrykin, spécialiste en chef du maréchal Nedelin sur les questions spatiales et missiles et figure très puissante de l'armée, Korolev a finalement remporté les débats. Korolev ne voulait pas d’une approche lente faite d’essais et d’amélioration, il voulait frapper un grand coup et réaliser un bond technologique. Il a déclaré lors d’une réunion avec ses associés :

Ce sont des approches sans avenir. Nous avons besoin de vaisseaux spatiaux pour les vols autour de la Terre. Bien que les essais graduels dans l'espace soient efficaces, ils n'ont aucune importance pour la science et les vols spatiaux. Je privilégie le vol orbital - nous pouvons atteindre notre objectif sans étapes intermédiaires.[4]

[1] Sergey, Nikita Khrushchev, Khrushchev: krizisy irakety: uzglyad iznutri: tom I (Moscow: Novosti, 1994), p. 112, cité par Asif A. Siddiqi dans Challenge to Apollo: The Soviet Union and The Space Race, 1945-1974.

[2] Rapport à l’Académie des Sciences, S. P. Korolev, Account of Scientific Activities in 1954, publié par Keldysh , ed. Tuorcheskoye naslediye Akademika. pp. 344-46, cité par Asif A. Siddiqi dans Challenge to Apollo: The Soviet Union and The Space Race, 1945-1974.

[3] Korolev, Research into the Upper Layers of the Atmosphere, pp. 359-61, cité par Asif A. Siddiqi dans Challenge to Apollo: The Soviet Union and The Space Race, 1945-1974.

[4] Peter Stache, Soviet Rockets, Translation Division, Foreign Technology Division, 1988 pp. 265-66.

Le processus de décentralisation a permis de donner plus de pouvoir à une jeune génération de concepteur qui n’était pas forcément installés à Moscou. Rudnev avait quarante-sept ans, il avait été le directeur du NII-88 au début des années cinquante et Ustinov et Korolev savaient pouvoir compter sur lui si nécessaire. Il connaissait personnellement Korolev et Glushko et avait également été membre de la Commission d'État pour les lancements du R-7. Dans ce nouveau poste de Président du Comité d'Etat pour la technologie de la défense, il pouvait jouer un rôle plus opérationnel que ces prédécesseurs. Il était le premier directeur industriel du programme spatial soviétique, jouant un rôle comparable aux administrateurs de la NASA.

Konstantin Rudnev

Sur le papier, la chaîne de commandement était la suivante : Korolev rapportait à Rudnev, lui-même rapportant à Ustinov, président de la Commission militaro-industrielle, qui s’adressait directement à Brejnev, membre du Secrétariat chargé des questions industrielles de défense, qui lui-même informait Khrouchtchev. Mais entre formalisme et réalité, les choses étaient souvent différentes. Depuis les premiers lancements du R-7 et des Spoutniks, Khrouchtchev consultait régulièrement Korolev en direct. Le conseil des concepteurs en chef était toujours à l’origine des projets, Ustinov et Rudnev pouvaient affiner quelques détails, mais pour finir c’était toujours Khrouchtchev qui avait le dernier mot.

De 1956 à 1958, Korolev, grâce à la construction et aux réussites de l’ICBM R-7, a bénéficié de la très grande confiance de Khrouchtchev. Cette admiration était née le 1er février 1956, lors de la visite de Khrouchtchev à l’OB-1 à Kaliningrad et à sa première rencontre avec Korolev. Le fils de Khrouchtchev, présent à cette visite, l’a rappelé plus tard : « La rencontre avec Korolev a influencé de manière décisive la pensée de mon père ... Après cette visite, mon père était simplement tombé amoureux de Korolev, il était prêt à parler de lui sans fin »[1]. Cette admiration permettait à Korolev d’appeler directement Khrouchtchev, sans passer par « de nombreux obstacles bureaucratiques ».

Korolev s’est servi du R-7 pour mener ses rêves d'exploration spatiale, mais il savait que ce succès s’estomperait avec le temps. Il naviguait à cette période entre ceux qui voulaient des évolutions de l’ICBM et ceux qui voulaient que le monde s’enthousiasme des réalisations soviétiques dans l’espace. En ce sens, 1958 a été une année charnière pour lui et pour les membres du conseil des concepteurs en chef. Les institutions, les politiques et des hommes favorables influents étaient présents pour créer un nouveau programme spatial à partir d'éléments du programme des missiles militaires. Les projets Objet D, PS-1 et PS-2 étaient

des programmes ponctuels de courte durée, destinés à profiter de l’ICBM R-7 pour s'installer dans l'espace. Il était maintenant temps de créer un plan et un programme complet conçu pour placer l’Union Soviétique durablement dans l'espace.

Dans toutes les propositions de satellites artificiels rédigées par Korolev et Tikhonravov et adressées au gouvernement, deux thèmes ressortaient systématiquement : les missions automatisées sur la Lune et le vol piloté dans l'espace. Ces deux projets étaient essentiels pour le développement du programme spatial. Les premières conceptions soviétiques des vols spatiaux pilotés remontaient à 1945-48, avec le projet de courte durée VR-190 de Tikhonravov pour lancer un humain sur un vol en haute atmosphère. Lorsque Korolev avait chargé des médecins de l'Institut de médecine aéronautique de l'armée de l'air en 1949 de développer des systèmes pour lancer des chiens dans l'espace, il savait que cet objectif n’était qu’une première étape vers le vol spatial humain.

Combinaison spatiale pour les chiens

Pour l’OKB-1, les premiers lancements avec des animaux en 1951 avec des fusées R-1B et R-1V n’étaient pas des projets anodins, mais de véritables tests vers les vols spatiaux habités. Ces vols biologiques se sont poursuivis de 1954 à 1956 avec des missiles scientifiques de type R-1D et R-1Ye, variante de la fusée militaire de base. Les premières fusées ont été lancé à des altitudes de 100 à 110 kilomètres, altitude à laquelle la cabine du chien était éjectée. Le chien était lui-même éjecté pendant la chute entre 78 et 84 kilomètres, et terminait son atterrissage en parachute pendant un vol d’environ six minutes. Pour les vols suivants, les ingénieurs ont renoncé à une cabine pressurisée pour les chiens et ont équipé chaque animal de son propre système de survie sous la forme d'une combinaison spatiale. L'usine aéronautique n°918 de Tomilino a développé une combinaison sans masque, qui comprenait le costume lui-même, un casque amovible en plexiglas, un système d'alimentation en oxygène. Une caméra permettant de filmer pendant cinq à six minutes enregistrait les réactions des chiens au cours de différentes parties du vol. En plus du conteneur pour chien, le R-1D transportait deux caissons d'expériences scientifiques de 130 kilogrammes de l'Institut géophysique de l'Académie des sciences de l'URSS. Un groupe de douze chiens, y compris des vétérans de l'aviation, Albina, Malyshka, Kozyavka et Tsyganka, a été entraîné pour les lancements.

Malgré quelques échecs, les médecins impliqués dans les programmes ont constaté que les animaux n'avaient subi aucun changement majeur dans leur respiration et dans leurs systèmes

pulmonaire et circulatoire au cours des différentes phases du vol. Korolev, qui résumant les résultats de quinze lancements biologiques de 1951 à 1955, lors d'une conférence à Moscou en avril 1956, a rappelé que la série avait donné "des résultats positifs et précieux" malgré trois échecs majeurs. C’est précisément ce dont Korolev avait besoin pour aller plus loin. C’est pendant cette période que le gouvernement soviétique a reçu sa première demande de vols spatiaux pilotés. Le document de Tikhonravov détaillait clairement un plan pour lancer immédiatement des humains de 100 à 200 kilomètres d’altitude sur des fusées existantes. Un an plus tard, dans son rapport annuel à l'Académie des sciences daté du 25 juin 1955, Korolev écrivait :

Il faut envisager la proposition de créer un laboratoire de missiles pour emporter 1 à 2 chercheurs à des altitudes de 100 kilomètres et le développement d'un système spécial pour le retour d'une cabine avec son équipage sur Terre. L'importance d'une telle expérience est énorme non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi pour maintenir la priorité de l'URSS dans la technologie des missiles. Nous savons que si la base scientifique et technologique nécessaire à la réalisation de l'objectif est créée, en 1956, nous pourrons démarrer de tels vols. Il ne faut pas oublier que des travaux dans ce sens sont menés de manière très intensive aux États-Unis.[2]

Retour de Belka et Strelka sur Terre

Peu de personnes savaient que l’OKB-1 travaillait sur un vol spatial habité en utilisant des fusées existantes telles le R-1 et le R-2. Lors d'une session restreinte du 125e anniversaire de l'école technique supérieure N. Bauman de Moscou, en septembre 1955, Korolev a présenté sa vision du vol habité :

Notre mission est de faire en sorte que les fusées soviétiques volent plus haut et plus loin que ce qui a été accompli jusqu'ici. Notre mission est de faire en sorte qu'un Soviétique soit le premier à voler dans une fusée. Et notre mission est de nous assurer que ce sont les fusées soviétiques et les vaisseaux spatiaux soviétiques qui seront les premiers à maîtriser l'espace.[3]

Les premiers travaux ont commencé entre avril 1955 et mai 1956 à l’OKB-1 sous la responsabilité de l’ingénieur Nikolay P. Belov. Une étude parallèle menée par Tikhonravov a aussi débuté au NII-4. En 1956, Korolev a proposé à un groupe de médecins de l'Institut de médecine de l'armée de l'air d’étendre leur étude sur les chiens aux humains. Enthousiaste, une petite équipe composée d’Abram M. Genin, de Ivan I. Kasyan, de Aleksandr D. Seryapin, et de Yevgeniy M. Yuganov a été créé en mars 1956 avec pour objectif de travailler sur une capsule capable d’emporter un humain dans l’espace, propulsé par un missile balistique à étage.

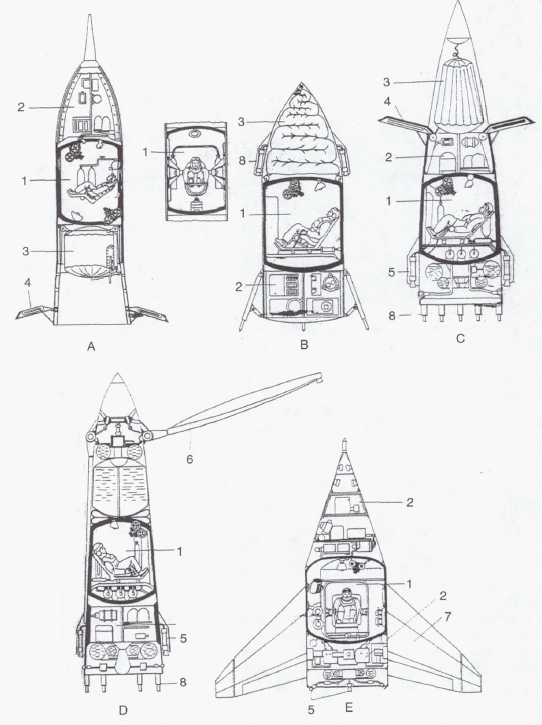

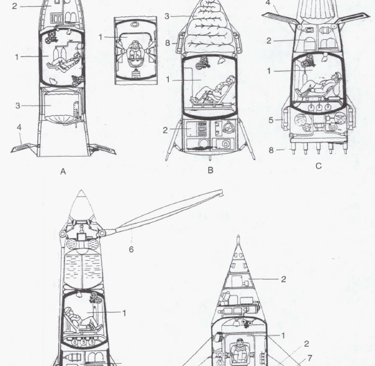

À partir de 1955, l'OKB-1 a étudié cinq types différents d'engins spatiaux permettant d'envoyer et de ramener un pilote dans l'espace : (A) capsule avec retour par parachute et aérofreins. (B) capsule avec retour par parachute et moteurs-fusées à propergol solide. (C) capsule avec retour par parachute, stabilisation par moteurs-fusées et aérofreins, et freinage par aérofreins et par moteurs-fusées pendant phase terminale. (D) capsule équipée de rotors de type hélicoptère avec moteurs-fusées aux extrémités des pales : et (E) vaisseau spatial doté d'ailes pour un retour plané à l'aide de moteurs de stabilisation.

Légende : (I) capsule ; (2) équipement ; (3) système de parachute ; (4) surfaces de freinage et de stabilisation ; (5) buses de stabilisation de position ; (6) rotor ; (7) ailes et (8) moteur de freinage. (reproduction Peter Stache, Soviet Rockets (Berlin : Militaruerlad der GDR. 1987))

L’équipe de Belov a envisagé une cabine avec un passager installé sur un siège inclinable entouré d’instruments et d’une caméra surveillant les réactions du pilote pendant le vol. Cinq méthode pour le retour sur terre ont été étudiées :

A. Retour utilisant un système de parachute déclenché à basse altitude, à l’identique du modèle utilisé lors des tirs du R-1B en 1951. Après la séparation de la fusée, le choc de déploiement des parachutes serait réduit par des freins pneumatiques et des stabilisateurs. La vitesse passerait de 2050 mètres par seconde au moment de la séparation de la fusée (quarante kilomètres) à 185 mètres par seconde en quarante-huit secondes et finalement à un peu moins d'un mètre et demi par seconde à l'atterrissage. Une isolation thermique spéciale serait développée pour les aérofreins.

B. La deuxième méthode utilisait le schéma inverse. La séparation avec la fusée se ferait à une altitude beaucoup plus élevée, mais à une vitesse plus faible, similaire à la fusée R-1Ye. Les freins auxiliaires réduiraient davantage la vitesse de descente pour éviter une déchirure des parachutes.

C. La troisième méthode était novatrice, et n’existait que sur le papier. Elle utilisait de petits moteurs de fusée pour assurer un positionnement stable pendant la descente. La capsule utiliserait des freins à air améliorés, ainsi que des freins spéciaux pour réduire le choc à l'atterrissage pour le passager. C'était une idée tirée du projet de fusée pilotée VR-190 de Tikhonravov dans les années 1940.

D. Le quatrième modèle était encore plus innovant. Les ingénieurs se sont débarrassés des parachutes problématiques en les remplaçant par des rotors d'hélicoptère de sept mètres de diamètre fixés sur le cône avant de la capsule. Au sommet de sa trajectoire, les rotors se déploieraient et commenceraient à se déplacer dans un mouvement circulaire au moyen de petits moteurs de fusée fixés aux pointes. La stabilisation lors de la descente serait assurée par des buses de contrôle supplémentaires sur la capsule. Des moteurs pour atterrissage en douceur ont également été installés à la base de la capsule de retour.

E. Le cinquième modèle tout aussi innovant prévoyait un vol balistique d'environ 600 à 1000 kilomètres avec un plafond de 200 kilomètres. C’étaient les prémices d'un véhicule de transport supersonique capable de voler à des vitesses de 3 500 à 7 000 kilomètres à l'heure.

Ces modèles seraient lancés à partir de la fusée R-2A, la R-1 ayant une portée limitée à 100 kilomètres d’altitude. Les projets de plan pour la fusée R-2A ont été achevé en 1956, la fusée mesurait un peu moins de vingt mètres de long, transporterait une charge utile d'environ 1,340 kilogramme avec deux chiens ainsi que deux conteneurs de 430 kilogrammes pour des études scientifiques.

Le premier R-2A a été lancé avec succès le 16 mai 1957, de Kapustin Yar, le lendemain de la première tentative de lancement du R-7. Le lancement du R-2 A annonçait les bases du vol spatial habité, mais pour Korolev, l’idée d’un lancement via le R-7 commençait à faire son chemin.

A l’OKB-1, le nouveau département n°9 créé sous la responsabilité de Tikhonravov, première véritable étape vers la conception de vaisseaux spatiaux, travaillait autour de trois axes : la poursuite des travaux sur l'Objet D, le travail sur un satellite biologique capable de transporter des chiens en orbite pendant plus d'une journée et le développement d’une capsule pour les vols humains à des altitudes de 300 à 400 kilomètres. Dans le même temps, Tikhonravov identifia deux futurs axes de travail : le développement d'un vaisseau spatial orbital piloté et la création d'un vaisseau spatial d'exploration lunaire automatisé. Les recherches sur ce sujet ont commencé en novembre 1956, mais elles ont été publiées officiellement en avril 1957 dans un rapport intitulé « Un projet de plan de recherche pour la création de satellites habités et d'engins spatiaux automatiques pour l'exploration lunaire. » Ce rapport a jeté les bases des premiers programmes spatiaux pilotés en Union soviétique. Même si Korolev et Tikhonravov étaient principalement intéressé par les vols spatiaux, l’OKB-1 restait une organisation financée par le ministère de la Défense. Tikhonravov travaillait sur deux variantes de l’Objet D : un objet OD-1 prototype d’un satellite de reconnaissance militaire, bénéficiant du soutien des responsables militaires du ministère de la Défense, et un objet OD-2, prototype d’un satellite biologique pouvant emmener un chien, qui a reçu moins de soutien au niveau du ministère.