Situation à la fin de la guerre

Staline a même pensé que le président américain avait été empoisonné. Son successeur, Harry Truman, d’origine modeste, est devenu vice-président pour des raisons de politique intérieure. Sans aucune expérience en matière internationale, absolument pas tenu au courant des dossiers du vivant de Roosevelt, il a découvert la majeure partie des sujets. La politique de collaboration établie par Roosevelt a été remise en cause par Truman, mais pas aussi brusquement que peuvent le mentionner certains historiens. La doctrine Truman n’est apparu qu’en 1947, nous y reviendrons. En 1946, on voyait apparaître les premiers signes de tensions. En août 1946, en particulier dans le cadre de la crise grecque, Truman a envoyé un porte-avions en Méditerranée orientale. C’était une importante démonstration militaire américaine en Europe, dans le contexte de la guerre froide naissante.

[1] Lors de l'occupation de la Norvège par les forces armées allemandes, durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs tentatives de sabotage furent menées par les commandos britanniques dans le but de freiner la progression du programme atomique allemand. Il fut découvert plus tard que ce programme n'était pas aussi avancé que prévu.

Kolkhoze

A la fin de la seconde guerre mondiale, l’Union soviétique est un pays en ruine. Le territoire est dévasté, le secteur agricole en difficulté, et la famine proche. Staline est conscient des problèmes qui se posent au sortir de la guerre. Les pertes d’abord : entre 26 et 27 millions de morts, d’immenses destruction, 30% de la richesse nationale anéantie, les voies de communication et les usines détruites ; 25 millions de personnes sont sans abris. Les problèmes intérieurs ensuite : en Ukraine et aux pays baltes, une résistance armée nationaliste, qui se manifestera jusqu’en 1950, et ne disparaîtra jamais. A ces difficultés il faut ajouter le relâchement idéologique consécutif à la guerre. Beaucoup espérait que l’après-guerre apporterait l’espoir d’un monde nouveau, plus libéral. La découverte de l’Europe occidentale et de ses avancées technologiques a marqué des millions de soldats soviétiques. Le retour au pays est compliqué et l’espoir est retombé assez vite. Les souvenirs de la période de répression terrible d’avant-guerre et les accusations de collaboration avec les « impérialistes occidentaux » étaient encore dans toutes les mémoires. Le peuple soviétique n’avait pas voulu montrer d’espoirs d’amitié avec ses alliés d’après-guerre de peur des répressions et personne n’avait osé montrer d’empressement à développer des contacts scientifiques et techniques avec les Américains ou les Britanniques.

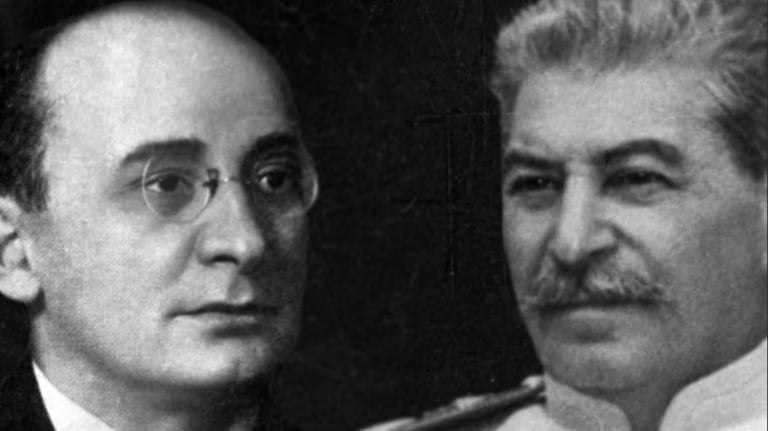

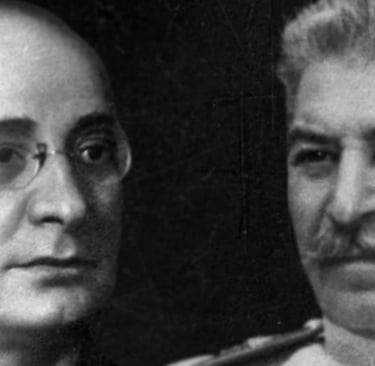

Lavrenti Bérya et Joseph Staline

La répression connue dans les années trente n’avait pas complètement disparue. La cruauté combinée de Staline et Bérya faisait toujours rage, et de nombreux citoyens continuaient de disparaître dans les goulags. Le pouvoir de Bérya était à son apogée. En février 1943, l’action du commando britannique contre l’usine d’eau lourde de Vemork[1] en Norvège, avait fait prendre conscience à Staline que la construction d’une bombe atomique n’avait rien d’illusoire. Il avait confié alors à Bérya le soin de coordonner le projet atomique russe, nous y reviendrons. La stratégie de Bérya pour résoudre les conflits était simple : lorsque son assistant lui faisait part de querelles entre deux personnes, il lui répondait : « Dites-leur que si deux communistes ne peuvent pas se réconcilier, alors l'un d'eux est un ennemi. Je n'ai pas le temps de déterminer lequel d'entre eux est réellement l'ennemi, mais ils savent comment nous traitons les ennemis. Donnez-leur encore 24 heures pour parvenir à un accord ! ». Malgré ce contexte, l’enthousiasme des jeunes ingénieurs russes restait entier, le développement des études scientifique demeurait axé vers la défense de la Nation contre l’envahisseurs, autour d’un patriotisme très fort.

Les destructions massives subies pendant la guerre avaient laissé des traces dans l’état-major soviétique qui s’interrogeait sur la politique de défense nationale. Certes, la russie disposait de la plus grande armée terrestre au monde, mais cette puissance était devenue toute relative après la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki. Dès le printemps 1944, les analystes militaires américains avaient prédit que l'Union soviétique mettrait fin à la guerre en possédant une force militaire énorme à laquelle aucune puissance européenne ni même une coalition d'États européens ne serait capable de résister. Au cours des derniers mois de la guerre, la position de Roosevelt était pourtant sans ambiguïté : il estimait que la coopération d'après-guerre avec l'URSS était nécessaire et possible. Ces mêmes attitudes prévalaient dans les milieux scientifiques et techniques américains. Pourtant des doutes persistaient quant à la politique d'après-guerre de Staline en Europe. Roosevelt n’avait pas fait allusion au projet de développement de la bombe atomique à Staline lors de la Conférence de Yalta en février 1945.

Hiroshima, le 6 août 1945

En 1946, le monopole nucléaire américain procurait aux Américains un vague sentiment de supériorité et de sécurité, conforté par d’autres facteurs de leurs avances économique et technologique. Mais Roosevelt ne souhaitait pas utiliser ces arguments comme un moyen de pression contre l’URSS dans ces toutes premières crises de la première période de la guerre froide. La réussite du projet Manhattan et la première bombe atomique ont amené Staline à accélérer considérablement l’effort soviétique entrepris dès 43, à renforcer le pouvoir de Bérya, à augmenter considérablement les ressources allouées au programme nucléaire, finalement, à poser les bases d’un archipel nucléaire qui deviendra l’élément le plus puissant du complexe militaro-industriel soviétique.

La priorité du gouvernement soviétique devait aller aux instruments de la deuxième révolution militaire, selon la terminologie russe : les armes nucléaires, le moteur à réaction, les missiles élaborés à partir du V2 allemands, le radar. Pour soutenir cet effort à long terme, Staline a pris la décision de démobiliser largement pour restituer de la main-d’œuvre à l’économie. En 1945 et 1946, les effectifs de l’Armée Rouge ont diminué de près de 3 millions d’hommes. Cela montre clairement que Staline ne croyait pas à une menace militaire imminente, il n’avait pas l’intention de déclencher des opérations de force tout de suite.

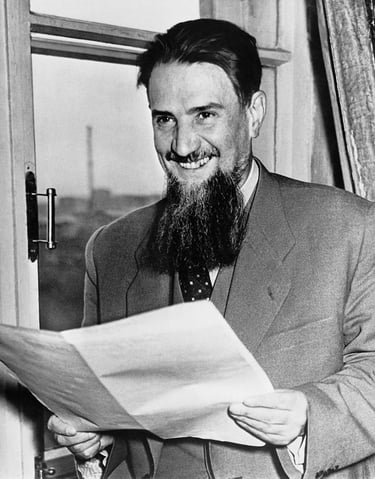

Cet énorme effort pour le nucléaire et aussi pour les fusées était intégré dans le plan quinquennal, discuté par le politburo à partir d’août 45 et adoptée en mars 46. Il montrait que les soviétiques avaient compris l’importance du couple atome missiles bien plutôt que les États-Unis. Les bases de la puissance soviétique des années 60 et 70 allaient être posées à ce moment-là. Seulement dix-huit jours après la conférence de Potsdam et quatorze jours après Hiroshima, en août 1945, un décret secret du Comité central et du Conseil des ministres appelait à la formation du Comité spécial sur la bombe atomique chargé de diriger et de coordonner tous les efforts de développement rapide des armes nucléaires opérationnelles. Ce comité était dirigé par le chef de la police secrète Bérya lui-même, et son travail restait secret même à certains membres du Politburo. La direction scientifique était assurée par Igor Kurchatov et la direction opérationnelle par Boris Vannikov. Mais la seule possession de l’arme atomique n’était pas suffisante, il fallait créer un moyen de la transporter. A l’image du bombardier américain B29, les Russes ont commencé à réfléchir aux moyens de créer un avion similaire. Staline était impressionné par les performances de l’A-4 allemand, et l’idée d’utiliser de tels véhicules pour transporter l’arme nucléaire a commencé à faire son chemin.

Le décès de Roosevelt, d'une hémorragie cérébrale, le 12 avril 1945, a soulevé une grande émotion aux Etats-Unis et à l'étranger. Son état de santé a été caché par son entourage et par les médecins de la Maison-Blanche.

Roosevelt était président depuis plus de 12 ans, une longévité jamais égalée par aucun président américain. En URSS, le drapeau soviétique a été bordé de noir et les dignitaires ont assisté à la cérémonie à l’ambassade.

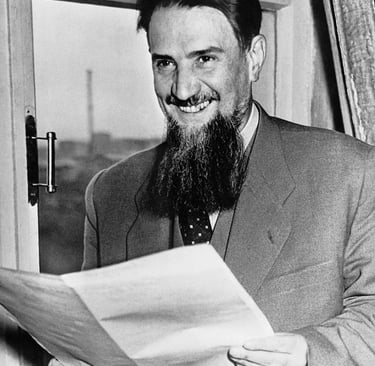

Igor Kurchatov en 1945