Les successeurs de Vostok, Le Sever et le 1L

Les plans d'un nouveau vaisseau spatial pour succéder au vaisseau Vostok existaient bien avant le lancement de Gagarine. En 1958 et 1959, les ingénieurs d'OKB-1 avaient examiné divers objectifs pour ce lanceur, se fixant à partir de 62-63 deux objectifs prioritaires : le vol circumlunaire et la maîtrise du rendez-vous et de l'accostage qui conduirait à l'établissement de stations spatiales en orbite terrestre. La priorité pour le vol circumlunaire s’expliquait certainement par la relative simplicité d’un tel projet qui permettrait de compléter les expériences techniques et humaines de ce type de vol. Le choix de la maîtrise du rendez-vous et de l'accostage étaient indispensables pour aller plus loin dans l’idée de s’implanter dans l’espace. Les premiers plans de Tsiolkovsky faisaient clairement allusion à l'assemblage orbital en orbite terrestre comme point de départ pour aller plus en avant dans le cosmos. Concrètement, ce sujet était prioritaire, car en 1961, le lanceur le plus puissant était le simple 8K78, ne pouvant envoyer qu’une modeste tonne et demie vers la lune et le 8K72K qui avait lancé Gagarine et qui pouvait lancer quatre tonne et demie en orbite terrestre. L’assemblage orbital était la seule solution possible, avant la réalisation du N1 encore lointaine, pour ouvrir la voie vers la lune.

Ces deux exigences ont eu un impact fort sur les choix et les décisions des ingénieurs entre 1959 et 1963 et ont dicté la forme et l’apparence du Soyouz tel qu’il a commencé à émerger à la fin des années 1960. Au départ, les ingénieurs travaillaient sur deux engins différents, tous deux orientés vers l’orbite terrestre : le premier, le Sever, prévoyait un véhicule spacieux avec de la place pour trois cosmonautes vêtus de combinaisons spatiales. Le second, sur une proposition de Pavel V. Tsybin, qui avait travaillé sur l’avion spatial PKA, proposait un vaisseau spatial capable de transporter sept cosmonautes, une évolution gigantesque par rapport au modeste Vostok. La proposition de Tsybin a été rejeté assez tôt, et dès 1960, les ingénieurs se sont concentrés sur le Sever. Ils prévoyaient d'effectuer sa première mission d'ici la seconde moitié de 1962.

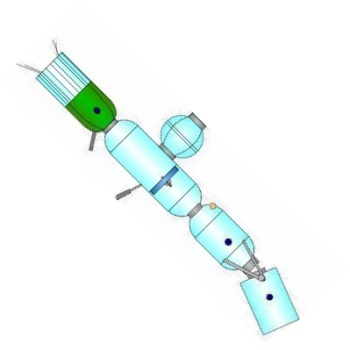

Modèle du complexe L1 en 1961. Le projet Sever était 50% plus grand que Soyouz, qui l'a remplacé fin 1961 dans les études OKB-1.

Le département n°9 de l’OKB-1, avec Tikhonravov et Feoktistov, a assuré dès 1960 que le rendez-vous et l'amarrage en orbite étaient des objectifs réalistes, réalisables dans un avenir proche. Ils travaillaient sur deux projets différents, le Sever et le 1L. Le département n°11 et n°3 commençait à travailler aussi sur le projet, dans un contexte de concurrence saine au sein d’OKB-1. L'ensemble de la recherche était supervisé par Bushuyev et Kryukov.

Les questions étaient nombreuses : Quel profil de rentrée adopter ? Quelle forme devait avoir la capsule ? Quelle technologie utiliser pour l'atterrissage ? Comment effectuer un rendez-vous en orbite ? Combien de module devra compter le vaisseau ? Autant de dilemmes qui donnaient du fil à retordre aux ingénieurs.

Concernant le mode de retour sur Terre, l'idée des ailes, soutenue par le département n°9 de Tikhonravov, a été rapidement abandonnée car elle entraînait une masse bien trop importante et l'utilisation de matériaux encore très mal maîtrisés. Le profil de rentrée balistique, où la capsule se laisse tomber, a été lui aussi rejeté car il imposait trop d'efforts à la structure de l'engin. Les ingénieurs ont retenu l’idée d’une rentrée guidée dans l’atmosphère, le véhicule était positionné de manière que sa partie avant génère une portance importante. Le vaisseau et son équipage subissaient ainsi une charge beaucoup plus supportable.

La question de la forme de la capsule a été confiée, outre les ingénieurs de l’OKB-1, au NII-88, au NII-1 et à, l'Institut central d'aérohydrodynamique (TsAGI). Les recherches se sont concentrées sur une analyse comparative des caractéristiques aérodynamiques, la détermination des trajectoires de retour optimales, la sélection de la structure elle-même et les exigences en matière de protection thermique. Le choix s’est porté sur une sphère segmentée, portée par le département n°11 de Vladimir F. Roshchin, plus apte à supporter les contraintes de la rentrée avec un centre de gravité excentré.

La question de l’atterrissage était aussi très importante. Toutes les recherches se sont concentrées sur un atterrissage sur le sol soviétique, pas question d’atterrir sur l’eau. De nombreuses organisations ont été impliquées dans cette étape de la recherche, dont l’OKB-329 (sur un système de rotor subsonique), la Mozhayskiy Academy (rotors hypersoniques), l’OKB-300 (moteurs à jet soufflé), l’OKB-2 (moteurs-fusées à propergol liquide), l’usine n ° 81 (moteurs-fusées à propergol solide), le NIEi PDS (parachutes contrôlés), l’usine n ° 918 (un système d'éjection comme méthode de réserve) et NII RP (ballons gonflables externes absorbant les chocs). Ce n'est qu'en 1963 que Korolev a approuvé la recommandation du département n°11 d'utiliser un système combinant parachute et moteurs à propergol solide. La capsule de retour sur terre déploierait une série de parachutes pendant la descente, suivi de la mise à feu de puissants moteurs-fusées à propergol solide quelques secondes avant le contact avec le sol pour atténuer le choc de l'impact.

La question du rendez-vous et de l'amarrage dans l'espace était cruciale. Des recherches intensives ont été menées au département n°27 dirigé par Boris V. Raushenbakh, concepteur des premiers systèmes d'orientation spatiale soviétiques. L'ensemble du travail était supervisé par Boris Ye. Chertok. Le problème était scindé en deux phases : l'approche à grande distance et l'approche finale. La première ne semblait pas poser trop de difficultés, car la précision actuelle des lanceurs permettait d'amener deux vaisseaux spatiaux dans un espace de 25km x 15km x 15km. L'approche finale était beaucoup plus complexe. Les mesures au sol ne permettaient pas de distinguer deux véhicules à des altitudes aussi élevées pour assurer la manœuvre de façon précise. La technologie de l’époque ne permettait pas de miniaturiser des ordinateurs à bord pour effectuer les calculs. Le choix de l’équipe de Raushenbakh a été d’utiliser un radar embarqué. Quatre bureaux d'études ont reçu un appel d'offres : le TsNII-108, le TsKB Gueofizika, le NII-648 et l'OKB MEI.

Les ingénieurs de Korolev ont finalisé les configurations des vaisseaux spatiaux Sever et 1L au début de 1962. Le Sever était prévu uniquement pour les opérations orbitales terrestres. Il était plus gros que le Vostok et était divisé en deux parties : un module d'instrument cylindrique et une capsule de retour en forme de phare fixée à l'extrémité avant de l'engin spatial. Le premier porterait tous les systèmes de guidage et de contrôle, les unités de propulsion, les sources d'énergie et les réservoirs du propulseur. Le second contiendrait l'équipage et serait équipé de systèmes de survie et de commandes permettant à l'équipage de guider l'engin spatial.

Le vaisseau spatial 1L était destiné aux missions lunaires. Sa configuration était plus complexe, les missions seraient potentiellement plus longues, nécessitant un aménagement plus poussé. Dès 1960, le département n°11 a proposé l'ajout d'un troisième module pressurisé à l'engin spatial, appelé le module orbital, qui donnerait aux cosmonautes plus de volume que les quartiers exigus de la capsule de retour. Le 1L possédait une paire de panneaux solaires qui permettraient d'augmenter considérablement la puissance disponible à bord.

Le 10 mars 1962, Korolev a présenté un recueil scientifique et technique intitulée « Complexe pour l'assemblage de véhicules spatiaux en orbite artificielle de satellites terrestres » présentant les variantes finales du 1L et du Sever. Le projet dans son ensemble a été dénommé Soyouz, mot russe signifiant « union ». Ce projet regroupait trois objectifs différents : la création d'une station pilotée orbitale pour les missions militaires, la création de vaisseaux spatiaux pilotés capables de missions circumlunaires et la création d'un système mondial de communication par satellite.

Le 16 avril 1962, le Parti communiste soviétique et le gouvernement ont signé un décret autorisant le démarrage du projet Soyouz, certainement très intéressé par sa composante militaire. Avec du recul, la signature de ce décret a changé peu de chose, le gouvernement ne

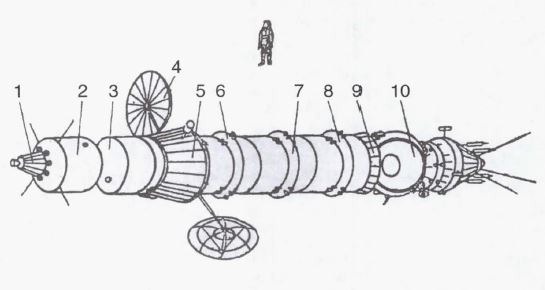

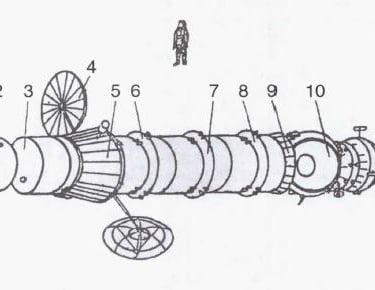

Modèle du complexe L1 en 1962. Première ébauche du projet Soyouz de 1961 consistait en une modernisation de la série Vostok 3KA (Vostok-Zh). Trois étages de fusée seraient assemblés en orbite terrestre basse. (1) section avant du vaisseau spatial 1L ; (2) compartiment de vie 1L ; (3) Appareil de descente 1L ; (4) panneau solaire ; (5) compartiment à instruments 1L; (6, 7 et 8) trois modules de propulsion « bloc fusée » ; (9) section largable de l'étage final de la fusée ; (10) vaisseau spatial Vostok-7. (co-droit d'auteur Igor Afanasyev)

soutenait pas son accompagnement par des mesures concrètes. Korolev et ses équipes continuaient de travailler sur le projet complexe Vostok-7/1L. Le vaisseau spatial Sever a été complètement abandonné, n’étant pas indispensable au complexe spatial.

Le projet Vostok-7/1L était composé de 3 blocs propulsifs, chacun devant être lancé séparément et construit en un train par un ingénieur cosmonaute qui aurait été lancé dans le Vostok-7 modifié. Cet engin devait rencontrer chaque bloc de fusée en orbite, s'assurer qu'ils étaient amarrés et connectés correctement, puis rester à la station jusqu'à ce que l'1L se soit amarré à l'autre extrémité du complexe. A ce stade, le Vostok-7 pourrait se détacher et revenir sur Terre alors que l'1L commencerait son voyage vers la Lune. La mission circumlunaire nécessiterait 5 lancements séparés, 2 engins habités et 4 amarrages, elle était extrêmement complexe.