Les projets vers Mars et Vénus

Le 24 octobre, le lanceur a explosé après 17 secondes de vol à cause d’une explosion dans une turbopompe. Le 1er novembre, par une journée claire et froide, le lancement a eu lieu à 19h14. Toutes les stations ont signalé que la télémétrie était normale, le bloc L avait fonctionné sans problème. Le 2 novembre, la Pravda et Levitan, son speaker, se sont dépêchés de signaler qu'une fusée à destination de Mars avait été lancée en Union soviétique.

Alors que 2MV-4 ou Mars-1 volait vers Mars en mission de survol, le 4 novembre, la sonde 2MV-3 n°1 en version d'atterrissage sur Mars a été lancée. Malheureusement, le lanceur a explosé après 33 secondes de vol. La communication via la liaison radio UHF avec Mars-1 s'est poursuivie pendant 140 jours. Le contact a été perdu à une distance de 106 millions de kilomètres, ce qui constituait à l’époque un record en termes de communications spatiales. Le vol de Mars-1 a permis aux équipes d’accumuler beaucoup d’expérience pour la construction du futur vaisseau spatial automatisé 3MV.

[1] Boris Y. Chertok, Rockets and People, vol. 2: Creating a rocket industry, NASA, coll. « NASA History series » (no 4110), 2006, page 449

Le vol vers mars avait toujours passionné les scientifiques. Tsiolkovsky et Tsander avaient certainement transmis cette passion à Korolev. Peu après le lancement de Spoutnik 1, l’équipe de Korolev avait développé les premières sondes lunaires et avait commencé à travailler sur les premières sondes à destination de Mars (type 1M) et de Vénus (type 1V). Korolev avait prévu de lancer des missions vers Mars dès aout 1958 et vers Vénus dès juin 1959. L’Académie des sciences d'Union soviétique était chargée de réaliser les calculs des trajectoires.

Pour les missions Mars et Vénus, le missile de combat à deux étages R-7A a servi de base auquel a été ajouté un troisième étage, le Bloc I, et un quatrième, le Bloc L. La nouvelle fusée à quatre étages a reçu le numéro de code 8K78, connu sous le nom de Molniya. Le nouveau troisième étage utilisait des moteurs développés pour l’ICBM R-9. Le quatrième étage devait redémarrer en apesanteur sur une orbite de stationnement terrestre, technique présentant un certain nombre de problèmes à l’époque. Il devait être équipé d'un système d'orientation et de stabilisation (SOIS) et d'une section moteur largable (BOZ). Le BOZ devait démarrer en apesanteur, fournir une faible poussée pour régler les ergols dans l'étage principal afin que le moteur principal puisse s'allumer. L'étage était basé sur le troisième étage Vostok existant.

Les sondes spatiales de type 1M et 1V étaient des engins très sophistiqués, stabilisés sur 3 axes grâce à des viseurs d’étoiles et des gyroscopes. Korolev envisageait à l’époque que les sondes larguent des atterrisseurs en douceur à la surface. En l’absence de données sur la composition, la densité et le profil de l’atmosphère des planètes, les ingénieurs devaient se reposer sur les données collectées jusque-là par les astronomes. Celles-ci étaient relativement peu précises : ainsi les ingénieurs partaient de l’hypothèse erronée d’une atmosphère dense sur Mars. Pour tenir compte de ces incertitudes, il a été décidé de lancer plusieurs sondes spatiales qui effectueraient un simple survol de reconnaissance destiné à préciser les caractéristiques de l’atmosphère suivies par des atterrisseurs dans un second temps. A l’époque les soviétiques ne disposaient pas de moyens (soufflerie, …) permettant de reproduire les conditions rencontrées par la sonde spatiale durant sa rentrée atmosphérique. Finalement Korolev a renoncé à lancer un atterrisseur en 1960.

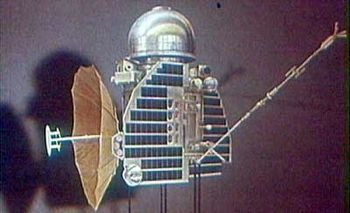

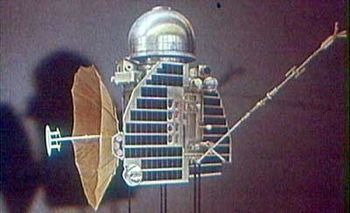

Sonde spatiale 1M

Les instruments de la première sonde martienne comprenaient un magnétomètre, un radiomètre infrarouge, un détecteur de particules chargées, un détecteur de micro-météorites, une caméra et un spectromètre. Ce dernier devait déterminer si les changements saisonniers de la couleur de la surface observés par les télescopes terrestres étaient produits par une végétation martienne. Tous les instruments étaient installés à l'extérieur de la sonde sauf la caméra qui était installée dans un compartiment pressurisé. Les prises d'images devaient être déclenchées par un capteur chargé de détecter l'apparition de la planète dans l'objectif de la caméra. La caméra utilisait un film argentique qui était développé à bord de la sonde spatiale, puis numérisé. Le résultat était alors transmis vers la Terre.

Le lancement de sondes spatiales vers des destinations lointaines nécessitait de créer un réseau d'antennes capables de communiquer avec ces engins malgré la distance et donc la faiblesse des signaux. Une nouvelle station terrestre a été édifiée à Yevpatoriva en Crimée. Les trois antennes paraboliques n’ont été déclarées opérationnelles qu'en janvier 1961, plusieurs mois après le lancement de la première sonde spatiale.

L'ensemble du programme a été mené dans la plus grande hâte, les ingénieurs travaillant 24h sur 24h. Trois sondes spatiales à destination de Mars ont été préparées. Alors que la date de lancement optimale permettant de lancer la masse maximale, se situait entre le 20 et le 25 septembre, l'assemblage de la sonde spatiale martienne n'a été achevée que le 21 aout. La mise à feu de l'étage supérieur du lanceur devait être déclenchée depuis le sol au-dessus de l’océan Atlantique hors de portée des antennes terrestres soviétiques. Aussi trois navires équipés d'antennes ont été envoyés sur zone pour jouer un rôle équivalent aux stations terrestres.

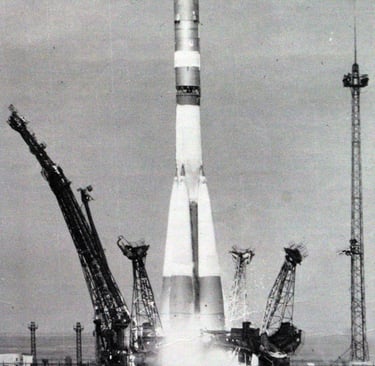

Les derniers tests sur la sonde spatiale n’ont débuté que le 27 septembre et ont révélé de nombreux problèmes portant sur le système de télécommunications, l'alimentation électrique, l'interface avec le lanceur et les instruments scientifiques. Durant une simulation du survol, le système photographique a pris feu et les ingénieurs ont décidé de ne pas faire voler la caméra. Leonid Voskresenskiy, responsable de la préparation du lancement de la fusée Molniya a dit à Chertok : « Oubliez cette unité radio et tous les problèmes de Mars. La première fois, nous n'irons pas plus loin que la Sibérie ! »[1]. La date de lancement optimale étant dépassée, la masse susceptible d'être lancée vers Mars diminuait chaque jour. Finalement le lancement de la première sonde spatiale martienne soviétique a lieu le 10 octobre 1960. Il s'agissait de la première tentative de l'Union soviétique d’envoyer une sonde martienne, 1Ms/n°1 destinée à photographier Mars sur une trajectoire de survol. Le lanceur Molniya 8K78 est devenu incontrôlable à T+300,9 seconde et l’ordre de destruction a été donné. Des vibrations de résonnance importantes ont été enregistrées lors de la combustion du deuxième étage qui ont endommagé des circuits électriques et ont provoqué l’arrêt des moteurs-fusées du lanceur prématurément. L'étage supérieur avec la charge utile a atteint une altitude de 120 km avant de brûler lors de la rentrée dans l'atmosphère au-dessus de la Sibérie orientale.

Lancement du 10 octobre 1960, lanceur Molniya, pas de tir n°5

La fenêtre de lancement se refermant, une deuxième tentative a eu lieu le 14 octobre, simplement 4 jours plus tard. Le lanceur Molniya a décollé avec la sonde 1Ms/n°2, mais à T+290 secondes, les moteurs du troisième étage ne se sont pas allumés car une fuite de LOX avait gelé du kérosène dans l'entrée de carburant de la pompe sur la rampe de lancement en raison d'un joint de valve LOX défectueux. Un troisième lancement a été annulé du fait des retards pris sur les deux premiers.

Le 18 janvier 1961, la première sonde spatiale vénusienne, baptisée 1VA, dérivée de l'engin lancé vers Mars quelque mois plus tôt, a été livrée à Tyura-Tam. Chertok était en charge des préparatifs de lancement. En raison de divers problèmes liés au système radio, il ne put y avoir de lancement avant le 26 janvier. Une première tentative de lancement avortée a lieu le 1er février, le lancement a été annulé en raison de problèmes persistants des gyroscopes. La tentative suivante a été fixée au 4 février. La fusée Molniya s’est élevée dans le ciel clair et a pu être suivi à l’œil nu pendant plus de quatre minutes. Le troisième étage a atteint l'orbite terrestre de stationnement, mais le quatrième étage ne s'est pas enflammé. Malgré cet échec, l’Union Soviétique venait de mettre en orbite un satellite de plus de 6 tonnes. Certes, la fusée n’avait pas atteint Vénus, mais elle avait démontré que Molniya pouvait transporter une ogive thermonucléaire de 8 tonnes n'importe où sur la planète. L’agence Tass a communiqué cette réussite.

Le 12 février, un nouveau lancement de Molniya a eu lieu avec la sonde 1VA s/n°2, dénommée Venera 1. L'ensemble de 6 424 kg a d'abord été lancé sur une orbite de stationnement terrestre, puis propulsé vers Vénus par l'étage supérieur de Molniya re démarrable. Pour la première fois, les quatre étapes ont fonctionné normalement dans leurs séquences. A l’instar de la médaille sur la Lune, l’espoir de déposer le pendentif de l'Union soviétique sur Vénus était bien réel. Tass a déclaré : « Le lancement réussi d'un vaisseau spatial vers la planète Vénus ouvre la première voie interplanétaire vers les planètes du système solaire ». Malheureusement, le 19 février, 7 jours après le lancement, à une distance d'environ deux

millions de km de la Terre, le contact avec le vaisseau spatial a été perdu. Les 19 et 20 mai 1961, Venera 1 est passée à moins de 100 000 km de Vénus et est entrée sur une orbite héliocentrique, c’était le premier vaisseau spatial à survoler Vénus.

En août 1962, les lancements du 2MV vers Vénus ont commencé. Le 25 août, le cinquième lanceur à quatre étages 8K78 transportant la station interplanétaire automatique 2MV-1 n°3 a fonctionné normalement grâce aux trois premiers étages. Mais les moteurs du bloc L n’ont fonctionné que 45 secondes, le bloc n'a pas réussi à se stabiliser et la panne a été imputée au système de contrôle. Le 12 septembre, le dernier des trois vaisseaux spatiaux Vénus, 2MV-2 n°1 a été lancé mais le moteur du bloc L n’a fonctionné que 0.8 secondes. La saison des lancements de Vénus en 1962 s’est achevée sur cet échec. Après l'assaut de Vénus, de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer la fiabilité du bloc L.

Octobre 1962 ouvrait la période des lancements vers mars, le calendrier prévoyait trois lancements :

Le 24 octobre — 2MV-4 n°3 (un vol passant près de Mars) ;

Le 1er novembre — 2MV-4 n° 4 (un vol passant près de Mars) ;

Le 4 novembre — 2MV-3 n°1 (version atterrissage).